|

| 10-500 二宮忠八肖像写真 |

|---|

|

ライト兄弟より早く飛行原理を突き詰めた男

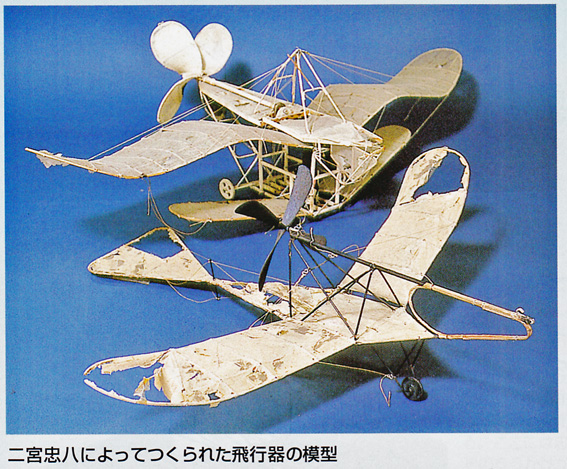

1866(慶応2)年、二宮忠八は、愛媛県八幡浜の海産物問屋を営む裕福な家庭に生まれた。だが、生後しばらくすると、父親が商売に失敗して他界。忠八は幼い頃か らいろいろな仕事をして家計を助けたという。 成人した忠八は、衛生兵として入隊。そして1889(明治22)年、羽ばたかずに滑空するカラスの姿を見て「翼で風を受け止めることができれば、空を飛べるはずだ」 という飛行原理を着想。その2年後、ゴム動力による「カラス型模型飛行器」の飛行実験を成功させた。続いて忠八は、人間が搭乗できる「玉虫型飛行器」の設計に着手。 ライト兄弟よリ10年も早い快挙だったが、開発を軍に上申したところ、あっけなく却下されたのだった。 飛行原理を確立していた忠八の課題は、動力の問題に絞られていた。開発資金を得るために軍を離れた忠八は製薬会社に入社。その収入を使って実験を重ねた結果、石油発動機 に目をつける。そして、12馬力エンジンを入手しようとしていた矢先、ライト兄弟の成功を新聞で知ったのである。大きなショックを受けた忠八は、ほぼ完成していた 玉虫型飛行器をハンマーで打ち壊し、以降、一切の研究開発を放棄してしまった。37歳だった。 1991(平成3)年、日本大学理工学部が忠八の残した設計図から玉虫型飛行器を復元し、12馬力エンジンを搭載して飛行実験を行なったところ、機体はみごとに宙を舞った。 彼の上申を軍が聞き入れていれば、飛行機発明の栄誉は日本人の頭上に輝いていたのではないか?そう考える識者は少なくない。 |

|

| 10-501 |

|

二宮忠八と香川

今からおよそ百年余りも前のことです。当時、丸亀城内にありました丸亀歩兵第12連隊に、1人の名物男がいました。その人は、世界で最初に飛行機の原理を思い付いた 二宮忠八という兵隊さんです。 忠八さんは、愛媛県八幡浜の生まれですが、明治20年(1887)に看護卒として丸亀連隊へ入営しました。 その翌々年の晩秋、阿讃山脈のふもとで演習があり、その帰り道のことです。一行が、仲多度郡十郷村(現仲南町)の樅の木峠で昼食の大休止をとりました。そして、ふたたび 行軍に移ろうとした時のことです。兵隊さんたちの食べ残した弁当をねらって、どこからともなくカラスの大群が道路すれすれに滑空してきました。部隊の最後尾にいた忠八さんは、 カラスが残飯に近づく時、翼の動きを止めて硬く張ったまま水平に飛ぶしぐさを見て、ハッと頭にひらめくものがありました。−推進力さえあれば、翼を上下に動かさなくても、 飛ぶことは可能である。−と、直感したのです。 忠八さんは、その後、空を飛ぶ小動物を詳しく観察する一方、軍務の余暇をみては、丸亀港のほとりにあった福島橋から傘を差して、何回も何回も海中に飛び込み、空気の抵抗 などの研究を続けました。そして、明治24年(1891)に船のスクリューに似たゴムの推進器を付けたカラス型模型飛行機を作り、夜間ひそかに練兵場で実験し、ついに30m の試験飛行に成功したのです。 カラス型模型飛行機に勇気づけられた忠八さんは、さらに改良を加えた玉虫型飛行機の設計図に上申書を添えて軍の幹部に飛行機の試作を訴えましたが、「人間が空を飛ぶなんて 夢のようなことだ」と、聞き入れてもらえませんでした。 アメリカのライト兄弟が初飛行に成功したのは、その12年後の明治36年(1903)のことでした。 |

|

| 10-502 |

|

| 10-503 |

|

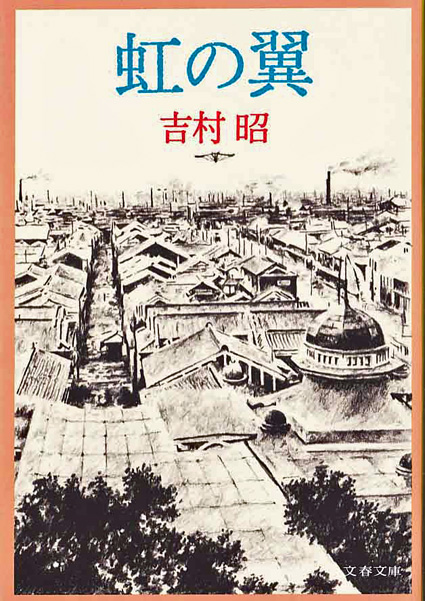

| 10-504 小説『虹と翼』吉村 昭(文集文庫) |

|

あ と が き

愛媛県八幡浜市に旅行した折、その地が二宮忠八の生地であることを知った。 私には、なつかしい人の名であった。小学生時代の教科書に、独力で飛行機の製作を試みた忠八のことが書かれ、教科書であることも 忘れ小説の筋を追うように読むことに熱中した。江戸時代に空を飛ぶことを試みた岡山生れの表具師幸吉のことも、紹介されていた。 私は、明治時代に空を飛ぶことを真剣に考えた忠八という人物に興味をいだき、忠八の次男で会社経営をしている顕次郎氏から資料をお借りし、 「鳥と玉虫」と題する六十枚ほどの小説を書いた。 三年前、顕次郎氏から父忠八の日記が蔵の中から山てきたという連絡があり、見せていただいた。そこには、飛ぶことを夢にえがきながら 市井に生きた一人の男の姿があり、さらに背景としての明治、大正という時代の息づかいが色濃く浮び出ていた。 私は、あらためて忠八の動きを追って、京都新聞その他に連載小説として筆をとった。小学生時代、教科書の忠八の話に魅せられた感情が、 五十代も半ば近くなった私を刺激し、それが筆を推し進める原動力になったようだ。 連載終了後、出版することにかすかなためらいが湧いた。この小説が私自身にとってどのような意味をもつものかをつかみかねたからである。 しかし、一年半が経過した後、私は単行本にするため小説に手を入れることをはじめた。少年時代、凧や模型飛行機に異常なほど熱中した私は、 今でも凧揚げを楽しみ、材料さえあれば模型飛行機を作りたい意欲も十分にある。そうした私の内部に残された小児性が、二宮忠八を書くと いうことにつながったのだと思い、上梓する気持になったのである。 新聞連載中は「茜色の雲」と題したが、「虹の翼」と改題した。 執筆にあたって、御協力をいただいた方々に御礼申しあげるとともに、平木国夫、宮津隆、田中祥一各氏の懇切な御指示を仰いだことを 付記する。 昭和五十五年盛夏 吉村 昭 |

|

次のページに進むには次の矢印をクリック → トップページにもどるには次の矢印をクリック → |