|

昭和15年(1940)ごろから、全金属製の飛行機が多くなった。機体や発動機の重量が増加したわりには車輪が大きくならなかったので、

それまで離着陸していた芝生の痛みがひどくなった。しかし、海軍にはコンクリートやアスファルトで舗装した滑走路はなきに等しかった。

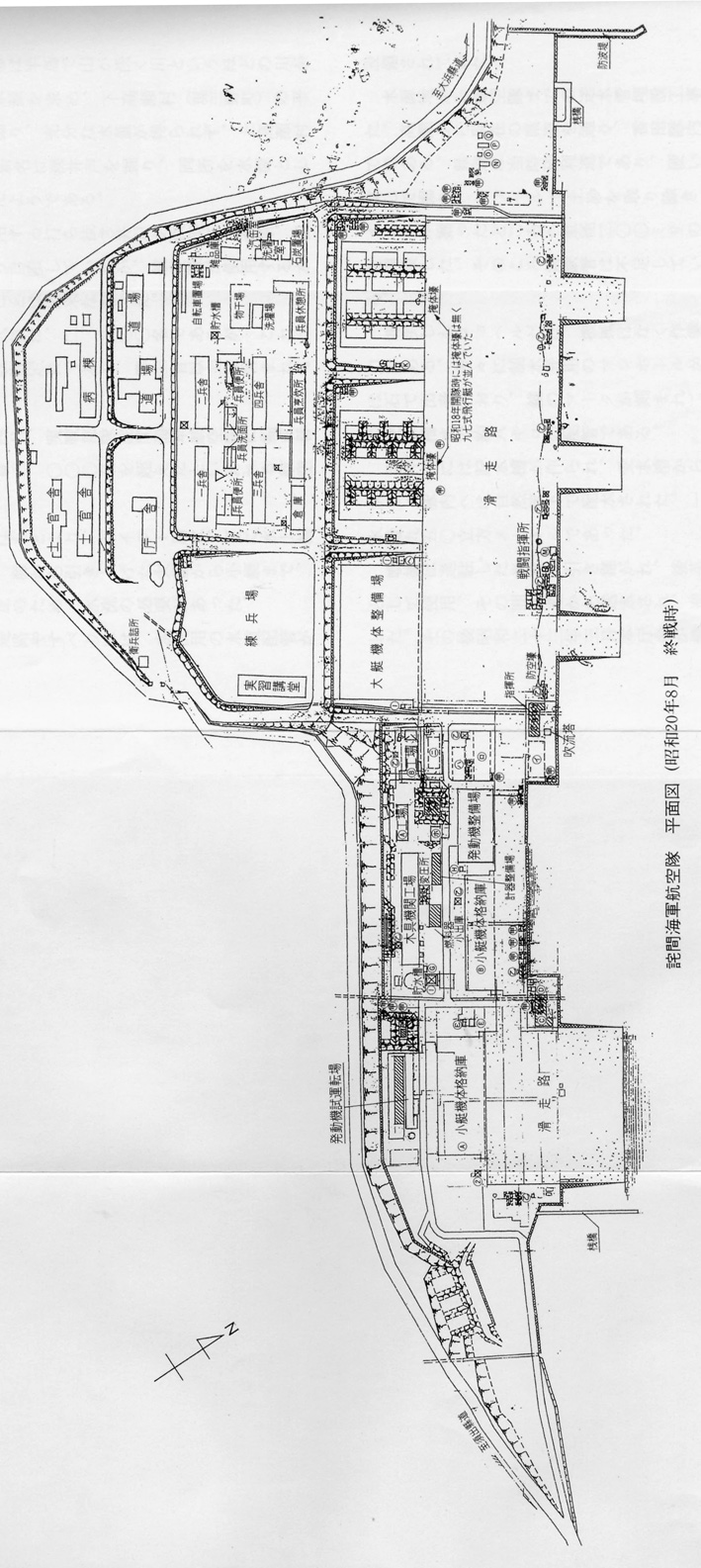

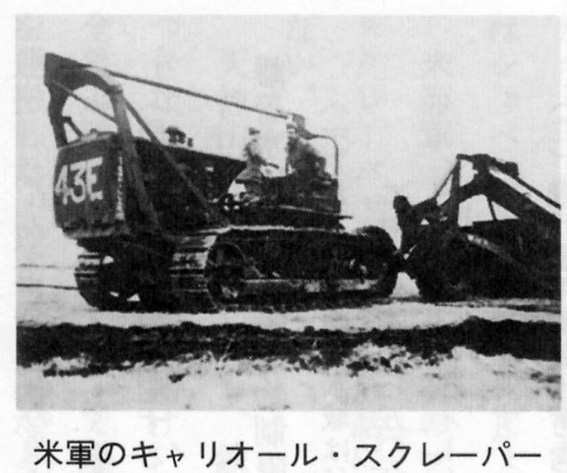

戦前の海軍の陸上にある航空隊の多くは、練習航空隊の学生や、練習生の教程終了後の練度の向上と、空母その他勤務の経験を持つ古参搭乗 員の技備維持を主として担当していた。 昭和17年(1942)8月以降、ソロモソ群島、ニューギニア方面で、基地航空部隊を主とする激しい航空戦が反復されるに及んで、海軍 の基地航空部隊に思わぬ弱点があることが判明した。 それは海軍はもとより、陸軍にも我が国の土木業界にも、飛行場を迅速に造る能力が著しく不足していることであった。 太平洋戦争において、日米勝敗の差は工兵力の差であるといわれている。戦前海軍は、海軍歩兵ともいえる陸戦隊の必要性を知り、学校を作り、 人材を養成した。ところが海軍工兵が要るなど誰もが考えなかった。駐米武官も米海軍に「海軍工兵」(シービーズ)の組織が存在することに誰も着目しなかった。 南太平洋の航空戦では陸軍航空隊が進出できなかったので、海軍航空隊は独力で、米海軍、陸軍、海兵隊の三軍の航空部隊を相手に苦戦した。その海軍の飛行機を 飛ばせたのは、設営隊という海軍工兵であった。この設営隊は当初軍属からなり、ほとんど施設機械を装備せず、ショベルで土を掘り、もっこで運ぶという人海 戦術で飛行場を造った。 日米工兵力の差は、機械力の差でもあった。道路は、国道を含めてほとんど砂利マカダム道で、わずかに大都市とその周辺の主要道路だけコンクリート、アスファルト による舗装を行っていた。 道路工事用機械は、舗装を行うためのロードローラー、コンクリートミキサー、アスファルトプラント等の国産幾械を使用していた。舗装にかかるまでに使う ブルドーザー、スクレーパー、グレーダー等の施設機器は全くなかった。設営隊にはこれらの設営機器が最も必要であった。 昭和17年(1942)ウェーキ島を攻略した際、米軍の施設機械を押収したが、内地に取り寄せたのは同年末であった。当時の一流、二流の機械メーカーは、 主戦兵器の生産に多忙で、集まった顔ぶれは三流メーカーと、機械製造への転業組であった。 それらのメーカーが昭和18年末、ブルドーザーの型を作り上げたが、資材、部品、知識、経験が不足した中で、戦時急造の注文をよく仕上げたといえる。 (海軍設営隊の太平洋戦争より) 水上飛行場の設計基準 海軍では直営工事が多かったが、本格的な飛行場を建設するときの設計基準は次のとおりであった。 飛行艇用基地にあっては、けい留場として次の条件を具備する水域を有することを必要とする。 (1)水域の水深は最低潮時4メートル以上、20メートル以内なること。 (2)水域の水質は浮標設置に適し、水域の潮流は0.5ノット、干満の差は2メートル以内なること。 (3)波涛の進入もしくは生起のおそれなきこと。 (4)付近に分散避泊するに必要な海面を得られること。 離着水に対する障害物制限は次のとおりとする。 (1)水上機用離着水域は付近開潤にして、離着水方向に対し外端から500メートル以内に仰角一度以上、2000メートル以内に仰角一度以上の障害物無き事を要す。 (2)飛行艇用離着水方向に対し外端から3000メートル以内に仰角一度30分以上の障害物無き事を要す。 次に滑走台基準は次のとおりとする。 水上機−幅員30m−勾配12分の1乃至14分の1 飛行艇−幅員40m−勾配15分の1乃至17分の1 等であり、詫間湾はこの条件に合致していた。 飛行場の建設にあたり、海軍施設部門による施工のみでなく、詫間海軍航空隊も、海軍で計画、設計を行い、実施は当時施工機械を保有していた内務省に委託され、 施設事務所という組織名とし、主要職員は海軍技師を兼務した。松山、高知、詫間は内務省、神戸土木事務所の人員により施工された。 |

|

| 4-7-600 |

|---|

|

建設工事の状況

詫間海軍航空隊は、呉海軍施設部が建設に当たり、装備機材は、内務省の保有するトロッコ、トロッコ牽引車、ロードローラー、トラック (傾倒車と呼ばれていたダンプトラックを含む)製材機械、砕石機等で、器具はショベル、つるはし、じょれん、鍬等であった。 米海軍、シービズ所有のブルドーザ、キャリオールスクレーパーに比べたら話にならないのは言うまでもない。 天神山を削るにしても、鉄の棒を二人でとんとんとつきながら岩盤に穴を開け、ある数に達したところで全員退避、ダイナマイトで爆破、後はトロッコで土石を運搬した。 現在の工法だと、ダイナマイト穴であったら数時間の作業ではないだろうか。 海へ入る滑走台(スベリ)にしても渡深船が香田の浜へ砂を吹き上げ、多数の潜水夫が大きな割石を並べ基礎をつくり、その上にはコンクリート盤が敷かれていた。 当時海底の潜水夫へ空気を送るのは手押しの空気ポンプを使用しており、女性が二人一組で慎重に送気していた。現在はコンプレッサを使用しているのでそのような 作業はない。またこれら従業員は内務省の直雇であった。 須田東の畑地が整地され、清水建設、大林組、内務省が事務所を設置した。現在の詫間中学校付近には、徳島から運ばれた木材が山のように積まれていた。 セメント、鉄材等建設資材はすべて内務省よりの支給であり、大手の建設会社でも、これらの資材は入手するのが困難であったという。 清水建設は準備が完了し、着工の直前に引き上げたが大林組は、庁舎、兵舎、士官舎、兵員休憩所等、ほとんどの木造建物等と、鉄骨の大艇機体整備場を建設した。 工事に際し入札はなく随意契約であり、工事資材はすべて内務省からの調達であったという。 |

|

| 4-7-601 |

|

| 4-7-602 |

|

| 4-7-603 |

|

| 4-7-604 |

|

次のページに進むには次の矢印をクリック → トップページにもどるには次の矢印をクリック → |