(5)-01ええじゃないか騒動

5-0101 |

|

『明治 大正 昭和 香川県民血涙史』香川文庫 十河信善 編 より

“ええじゃないか”“ええじゃないか” 明治元年の正月、讃岐全土の民衆は狂人のように踊り騒いでいた。老若男女の別なく、およそ歩くことのできる者は、すべて家を出て踊り狂った。 男は女の長じゅばんなどをまとい、顔におしろいを塗り、お多福などの面をかぶる者。またじいさんが嫁の振袖を着てスソを引きずっていたり、 衣冠束帯をつけて神官を気取る者なそ勝手放題に変装した。そして手に飯シャモジなどを持って打ちたたき群衆となって “ええじゃないか” を叫びながら村の八幡宮などに参詣し “わーい飲んでもええじゃないか” “食うてもええじゃないか” “取ってもええじゃないか” と他人の家に上がりこんで、飲み放題、食い放題、風紀は乱れ放題となったが、とがめる者はいない。まさに無政府状態。 故老の語り残した話によると「街道はのぼりを押し立て、笛や太鼓ではやして踊り狂う群衆が列をなし、空をさして“アソコに金のご幣が見えるゾ!”といえば見えもせぬのに “オオ見える”と踊り騒ぎ、何日も家に帰らなかった。」という。 この騒ぎは最初、近江に起こり大阪から阿波に伝わり明治元年の前年(慶応三年)の十二月二十二日ごろ東讃に、はいった。民家の庭に神社のお守り札や銀銭が夜の間にちらばり これを天から神さまが降ろさせたと騒ぎ出して人心が動転した。阿波から師走の寒空に米俵をかぶって手足を出した男女多数が踊り込んできたのがはじまりといわれている。 この騒ぎは明治元年正月二十日、官軍が高松藩を包囲して大砲、小銃の一斉砲撃をしたのに驚いて、やっと鎮まった。これは長い圧政から解放されようとする民衆が決起した “世直し行事”だったという。実は勤王派が幕府を倒すための謀略による演出であったともいわれる。讃岐の明治元年は踊り騒ぐ数十万の民衆の歌声に明けたともいえる。 大衆が察知したとおり、明治の“ご一新”は大変なことであった。ありとあらゆるものが百八十度回転した。西欧が一千年かかって築いた文明をいっきにとり入れたのである。 庶民に四民平等の一大解放が行なわれ、同時に西欧直輸入の文明開化が訪れたのであった。 明治四年、高松藩は「四族通婚を許す」と士族と百姓、町人との結婚を許し、同年五月「平民はゲタをはき日ガサをさしてもよい」と許可がおり、つづいて「平民 は馬に乗ってもよろしい」同年九月に「平民はマチハカマ、ワリ羽織の着用を許可」と矢つぎ早やに百姓、町人への禁令を解いた。それまではゲタもはけず日ガサもさせなかったのだ。 同三年の太政官(だじょうかん)布告で「平民も姓をつけることを許す」となった。あわてて山の上にいるから山上にしようか、松の木があるから松木にしようか…と思い思いの苗字 をつけた。同時に真宗以外の僧侶に法で禁ぜられていた肉食妻帯を許された。断髪廃刀令が」出てチョンマゲを落とし、武士は特権を象徴する腰の刀と別れを告げた。 “半髪(はんぱつ)アタマをたたいてみれば、いんじゅんこそくの音がする” “ざんぎりアタマをたたいてみれば文明開化の音がする” こんな歌が流行した。そして電信が通じ、鉄道が敷かれ、電灯がともされていった。 明治八年、本家の土佐につづいて早くも自由民権論が起こり高松市の有志は博文社(はくぶんしゃ)をつくり「新聞展覧所を兵庫町八十五番地に設けた」とゲキを飛ばして啓発運動 を起こした。川崎舎竹郎、十河権三郎、鈴木伝五郎ら六人であった。さらに腰抜(こしぬけ)新聞一万部を発行した。香西の渡辺克哲、古高松の久保財三郎、三谷の漆原文五郎、長尾の 小西甚之助、間島馬二らは高松立志社(たかまつりっししゃ)を起こし高知の板垣退助らと連絡、各地で演説会を開き、民権数え唄を歌いまくった。 一つとせ 人の上には人がなき、権利に変わりがないからは 二つとせ 二つとはないこのいのち、捨てても自由が残るなら 三つとせ 民権自由の世の中にまだ目の覚めない人がある(以下略) これらの精神はなお現代にも生きている。川崎舎竹郎は成田社会党代議士夫人、俊子さんの曽祖父だ。これらの子や孫は昭和にも活躍した。鈴木義伸高松市長、小西和代議士などが それだ。 文明開化をおう歌したサノサ節をひとつ。 高松市、西は鉄道 東は馬車で、南は公園博物館 北は築港の桟橋にネ、蒸汽着きます 横着けに サノサ |

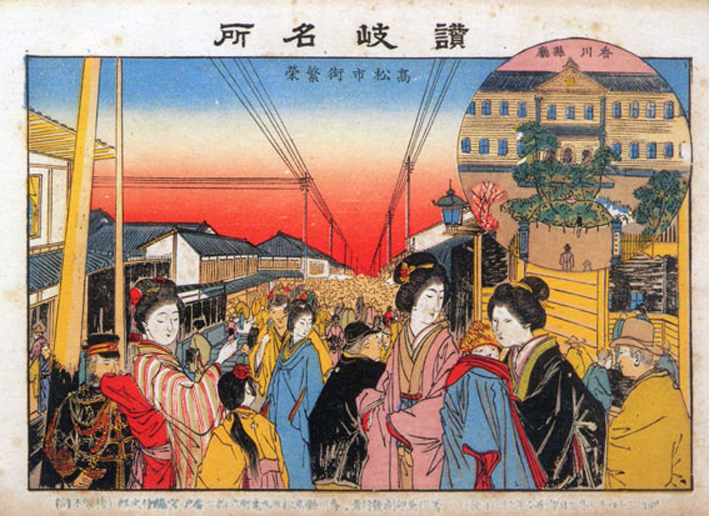

5-0102 明治中期の高松のにぎわい 「讃岐名勝錦絵」より |

|

トップページにもどるには次の矢印をクリック → |