(5)-02高松藩朝敵事変

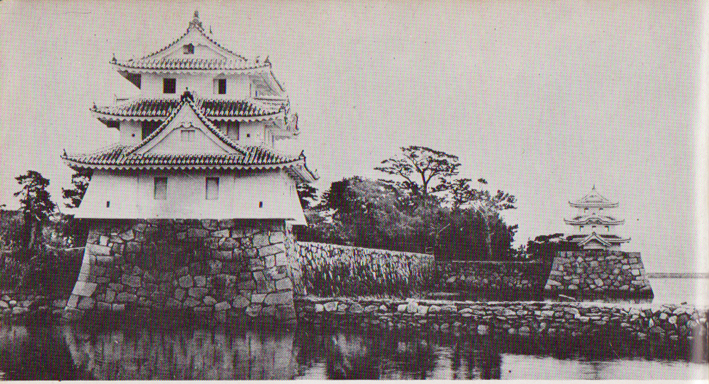

5-0201 明治末期の高松城艮やぐら(手前)と月見やぐら |

|

『明治 大正 昭和 香川県民血涙史』香川文庫 十河信善 編 より

小河家の家付き娘、藩中の一のミス・十二万石ともいうべき種(たね)は同藩雑賀家から又右衛門を養子に迎え、旧ろう師走、男の子が生まれたばかり。年は二十、 大阪在勤の夫の帰りを待ちわびていた種の美しさは、松平家にいまも語り草になっている。 そのころ、夫、又右衛門久成と小夫兵庫正容(おぶひょうごまさしず)の両家老率いる高松藩兵は淀川べりで薩摩藩兵を相手に苦戦していた。将軍慶喜に従い、弾薬、 兵糧の護衛を勤め、大砲六門、小銃八小隊の編成で進んできた。この日薩摩と先兵の幕府見回り組が衝突し、鳥羽伏見において全面戦争となった。 今富堤で大砲をつるべ打ちに打ちまくった。相手は名にし負う薩摩隼人だ。恐れず臆せず進んでくる。薩軍大砲隊の半隊長は大山弥助、この時十八才。高松藩兵をさん ざんからかった。ついに前をまくって小便をはじめた。 又右衛門が 「あの小便小僧を甘やかすな」 とねらい打ちするが当たらない。 この小僧がのちの弥助砲を発明した、日露戦争の満州軍総司令官大山巌(いわお)元帥である。 翌四日は退いて高瀬川で追撃してくる薩長軍と戦った。幕軍は一万五千、薩長土連合軍は五千だったが、将軍慶喜に戦意がないので幕軍が総崩れになった。しかし高松藩 の前線の会津藩はよく戦った。白井隊は白足袋をそろえて目印しとし突撃を重ねた。おなじみの新選組も善戦した。どうも高松藩は弱かった。薩軍林半七の話に「高松の兵 は戦争をやる気がない。ドンドン逃げてしまった。あとに残った弾薬や銃は皆ぶんどった」(近世日本国民史)とある。 高松藩の剣豪で武功名誉の定紋までもらった赤沢政之進(府中の人)は「下郎が橋のまんなかで立派な陣笠のついた生首を拾ってびっくりした」と言い残している。これで 白兵戦もしなかったらしいのがわかる。 小夫、小河両指揮官は「弾薬は焼かれ兵は疲れた」といって五日の夜はさっさと大坂に退き、場外の警備に当たった。戦意がなかった一つの原因は藩主頼聰(よりとし)が、 上坂するといいながらとうとう来なかったためだ。年末から風が強くて藩船飛竜丸が高松を出帆できなかった。六日夜将軍慶喜は船に乗り江戸へ帰ってしまい、高松藩兵も七日 出発、十日の朝、高松に引揚げた。泥にまみれた陣羽織、血のにじんだ包帯、いたいたしい姿、文字どおりの敗軍の兵であった。 十二日、大阪勤番の光宗五郎八、猪熊寛次の両藩士が早船を下立てて注進にはせ帰った。そこではじめて藩は朝敵となった大事を知った。八日朝廷は、会津、桑名、高松、 松山、大垣、姫路の諸藩を鳥羽伏見において錦旗に反抗した故をもって朝敵として追討令を発したのである。十日追討将軍仁和寺宮は、大阪難波別院に入った。同日、高松大坂藩邸 は薩軍兵に踏み込まれ占領された。馬一頭と百五十一人の藩士が、追い立てられた。 十二日夕刻、城内太鼓ヤグラから家中総登城を促す非常太鼓がいんいんとして鳴りひびいた。徳川御三家につぐ親藩として二百二十余年、むさぼっていた太平の夢がいま 破られたのである。鎧兜に身を固めた藩士が大身の槍をかいこんで馬でかけつけるのもあれば、近代装備の銃隊が、ダンブクロに編み笠、草鞋がけの維新スタイルで従隊を作って城下境界警備 にかけ出す。腰の曲がった老人が、槍に鎧ビツを担いでヒョロヒョロと登城するのもあり、上を下への騒動となった。夜に入ると南大手門はじめ各所で、えんえんとかがり火 が燃え上がり外濠の水に映えてものすごい。 「今夜にも官軍が押し寄せる」との流言がとび、城下の町人は女、子供を在郷にあずけ、家財道具の荷造りをするなど避難準備でたいへんな騒ぎだ。 火事装束に身を固めた、又右衛門の妻、種はうしろはち巻にナギナタを引き寄せ「何よりも火の用心が大切じゃ、火元に気をつけよ、流言にまよわず邸をかため、城内からの指示を待て」 とさすがわ家老の妻、家来や女中にてきぱきと指示する姿が、えもいわれず美しかった。しかし夫、又右衛門が戦争犯罪人になるとは夢にも知らなかった。 その夜半、大阪在住の藩の学者、藤沢南岳(なんがく)が浪人山崎周祐を連れ、八丁ろの早船で水手御門に着いた。=小夫兵庫の子孫は小夫格之助氏(高松市)、赤沢政之進 の子孫は坂出市加茂と国分寺町で医師を開業、光宗五郎八の子孫は香川県地方課勤務。 |

5-0202 高瀬川堤で高松藩と戦う薩摩藩大砲隊 慶応四年正月四日 |

|

トップページにもどるには次の矢印をクリック → |