|

(5)-03獄中に勤皇派の五志士

別離妻思い涙する藩士

5-0301 |

|

『明治 大正 昭和 香川県民血涙史』香川文庫 十河信善 編 より

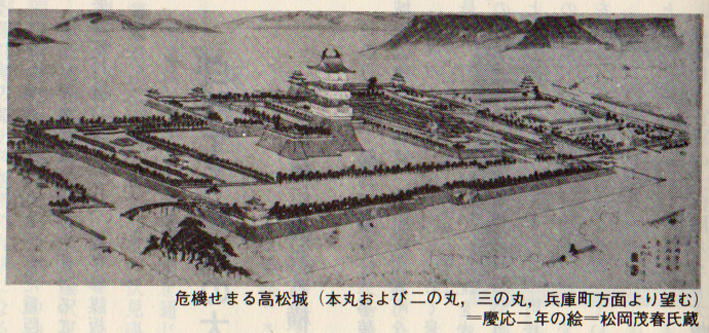

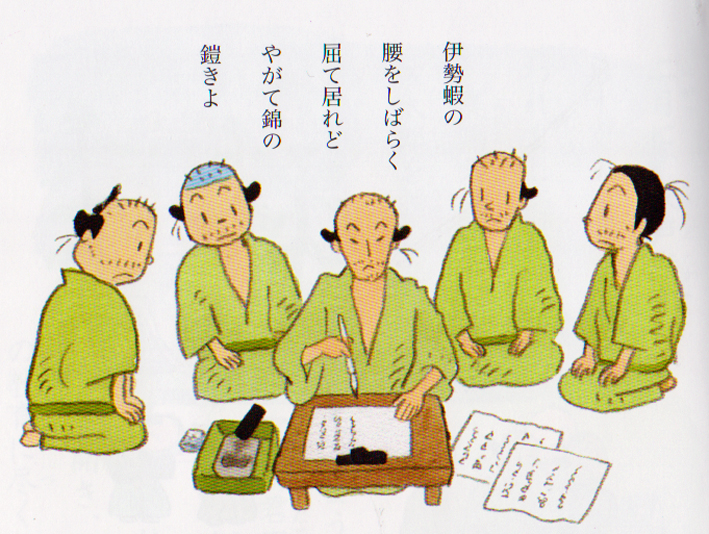

外堀のほとり、片原町北向き天神の梅が七分咲きだというが、その日、明治元年正月十二日は夜ふけになるとまだ冷えた。 玉藻城水手御門外から一隻の早船が帆をあげると矢のように月にかすむ屋島の沖へ走り出た。これに一人の僧侶が乗り込んでいた。城下古馬場、真宗安養寺住職、撮行(さつぎょう) であった。彼は京の真宗興正寺二十七代門跡、摂信(せっしん)上人あての藩主、頼聰(よりとし)の密書をたずさえていた。 興正寺門跡家は初代頼重(よりしげ)の娘、万姫(まんひめ)が嫁いで以来、松平家とは重縁の間柄である。興正寺は大半の門徒が讃岐にあった。摂信上人は英明をもって聞え、鷹司(たかつかさ) 関白家から養子に来た人だが実は光格天皇の落し子として朝廷とは深い関係があった。頼聰はひそかに上層部の情報と、天皇側近へ高松藩朝敵解除運動を依頼した手紙を書いたのである。撮行は、これを 細かく裂いて観世よりにして、笠のひもに編んで官軍の目をかすめた。 城内は馬がいななき、石垣の上にとりでや銃座を作る急工事が夜通し強行された。要所々々はかがり火が燃えさかって昼のように明るい。藩主、頼聰は城内見回りを終わると居間で具足を脱いで、 どっかり座り込んだ。火ばちの埋み火をかき起こして手をかざしたとき、突然のように奥方、孝(たか)のふっくらとした白い手を思い出した。 孝は父の井伊直弼(いいなおすけ)が殺されたため、立場が悪くなり、ついに勤皇派の家臣のつき上げで離縁したが、あのとき文久三年の五月「孝はもはや二度と夫は持ちませぬ。何とぞおん身をおいとい 遊ばせ」「おう、そなたも達者で……」と江戸水道橋の上屋敷で別れたときの白いえりあしも思い出された。 妻まで離縁して、お家安泰をはかったのに、朝敵となってもはや取りかえしがつかぬ。と思うと、 熱いものがほおを伝い、定紋入りの具足下のひざにしたたり落ちた。 奥方の離縁をはかった家老、松崎渋右衛門はじめ勤皇派の重鎮四人は城下鶴屋町の牢にぶち込まれていた。牢内で自作の詩を吟じるのは藤川求馬(もとめ)号は三渓、三谷村の人、高島秋帆から長崎でオラ ンダ流兵学を学び、帰って屋島長崎鼻に砲台を築き、農兵竜虎隊を結成して藩の怒りにふれた。その隣は榎井のバクチうちの親分ながら勤皇の志士で詩人という変わり者の通称、長次郎こと日柳燕石(くさな ぎえんせき)だ。二人は壁に穴をあけて文通していた。小橋安蔵は円座村の医者、親子兄弟ことごとく志士。弟、木内竜山(古高松村)妹、村岡箏子(ことこ)(丸亀)らがある。大和天誅組(てんちゅうぐみ) に参加しようとして果たさず子の友之輔は妹ムコの太田次郎(田中村)と元治甲子禁門の変(がんじこうしきんもんのへん)に長藩、久坂玄瑞(げんずい)とともに鷹司関白邸で戦い、友之輔は壮烈な戦死をとげた。 ときに十九才。ほかに美馬援造(号君田=くんでん)がいた。阿波の郡里の生まれで、のち高知県大参事になった。燕石は長藩の高杉晋作をかくまった罪だ。高杉は村岡家の地下室にも潜伏した。“長次郎と申すはこぶん 千人もこれあり、天下三奇人の一なり”との高杉の手紙が残っている。これらを牢にぶち込んで高松藩は佐幕色をかためていた。志士連は出獄して大活躍するが、それはあとの話。 頼聰に小姓頭、三木武太夫がおそるおそる一通の書類を手渡した。「大阪小寄合の儒者、藤沢恒太郎(南岳)の持ち帰りました追討令うつしにござります」彼は急いで広げてみた。 芸州長州土州藤堂因州薩州ヘ 高松藩従来より天朝を軽んじあまつさえ慶喜反逆に与力し官軍に敵し候段、大逆無動、よって征討の軍差し向けられ候、ただし兵を退け服罪致し候節は寛典に処置すべく候事、正月十日。 大逆無動とは何ごとか。頼聰は怒りに体がガクガクふるえた。将軍に従い兵糧弾薬を護って最後尾から従軍し、前方で戦が起ったため、やむを得ずまきこまれたのだ。振りかかる火の粉を払っただけではないか……。 そのころ、ヨロイ姿の執政、間島沖は、これもかんかんに怒って藤沢南岳とにらみ合っていた。「貴様は勝手に父の弟子を介して官軍の参謀と取引きし、姦臣の首を渡して無条件降伏しますと約束したとは言語道断だ。 わが藩はご三家につぐ将軍のご親藩、たかが儒者の貴様のいいなりになると思ったのか」「どうも執政は時勢にお暗い。ご親藩といっても将軍家がすでに恭順しているではありませぬか」しかし南岳はこのとき、まだ重臣を 説得できると楽観していた。 十三日の夜がほのぼのと明けるころ、土佐高知城の大手門が八文字に開かれた。土佐軍二千六百の精鋭は、家老深尾丹波が将となり、青年参謀板垣退助ら、馬上ゆたかに高松をめざして進発した。 |

5-0302 |

|

トップページにもどるには次の矢印をクリック → |