|

2009.12.23

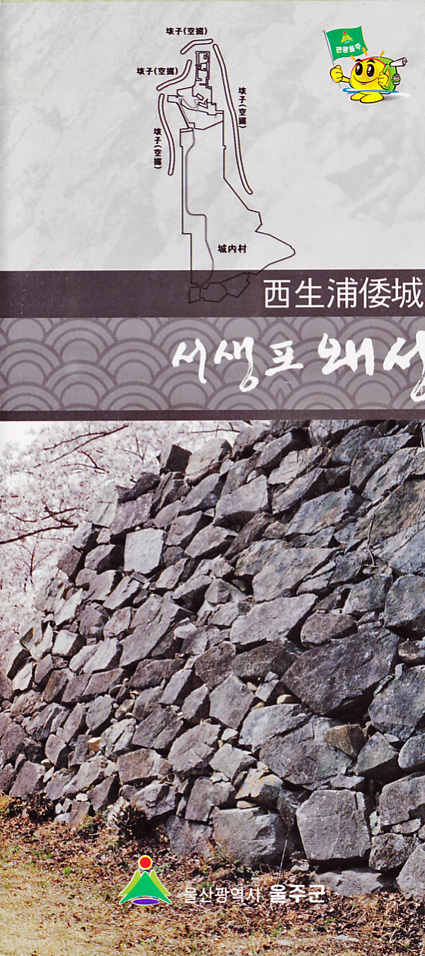

はじめての外国旅行で韓国・プサンに、オプションで倭城見学があり釜山の北、西生浦城を観る。 驚きでありました。日本の中世の城壁・石垣です。赤垣 |

|

| 9-A000 |

|---|

|

| 9-A001 |

|

| 9-A002 |

|

| 9-A003 |

|

| 9-A004 |

|

| 9-A005 |

|

| 9-A006 |

|

| 9-A007 |

|

| 9-A008 |

|

| 9-A009 |

|

| 9-A010 |

|

| 9-A011 |

|

| 9-A012 |

|

| 9-A012a |

|

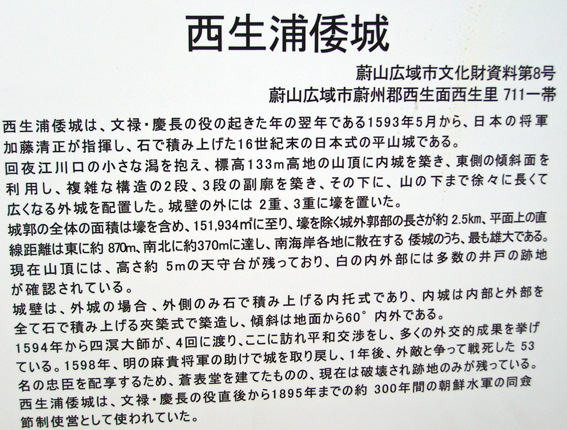

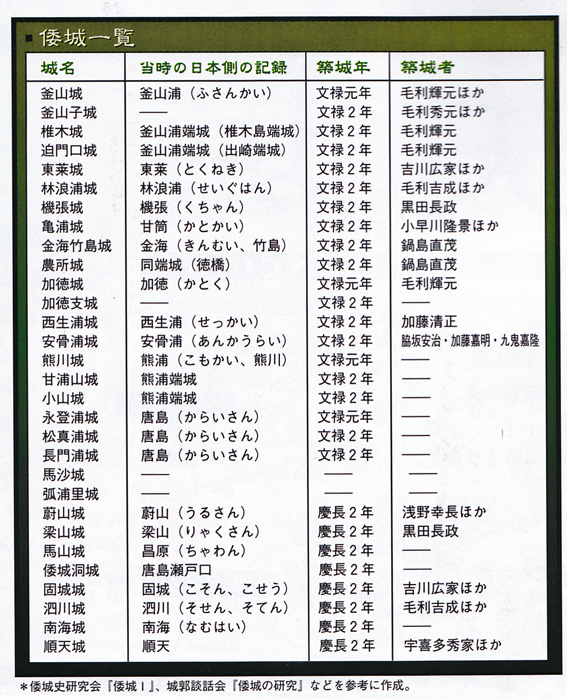

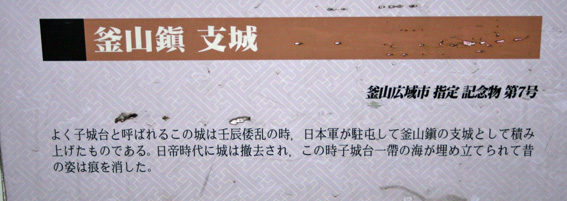

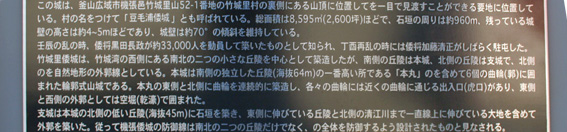

<朝鮮側から見た倭城 天正20年(1592)3月、豊臣秀吉は16万にのぽる軍勢を朝鮮半島に渡海させた。文禄・慶長の役の勃発である。釜山に上陸した日本軍は破竹の勢いで 5月に首都漢城を陥し、6月には平壌をも占領した。 このような外地における戦いで最も重要となるのが補給である。秀吉は本営として肥前名護屋城を築き、繋ぎの城として、壱岐に勝本城を、対馬に清水山城を 築いた。こうして海峡の補給線を確保し、さらに半島の橋頭堡とすべく築かれたのがいわゆる「倭城」である。 当初日本軍は、渡海後の進軍で縦に延びた補給線を朝鮮の邑城によって維持しようとした。しかし、文禄2年(1593)の平壌の戦いで、朝鮮の邑城では 防御できないことを経験した日本軍は、4月の漢城撤収と同時に慶尚南道の西生浦〜唐島間20か所に日本式の築城を開始した。さらに慶長の役の再発とと もに倭城による防御ラインは拡張され、東は蔚山から、西は順天に至る八城が新たに築城された。 こうした倭城の立地に注目すると、海岸線や河川の良港となる入江に隣接した山頂部に位置するという共通点が認められる。これは日本からの補給基地として の軍港を確保するためであった。と同時に、釜山から平壌に延びきった縦の戦線を縮小し、城郭を半島の南岸横一線に配置することによって、単に軍港の確保 だけではなく、対馬海峡を取り込んだ絶対防衛圏としての国境確保を図ったと考えられる。 ところで、倭城による防御ラインを詳細に検討してみると、軍事目的からみて大きく次の3種類に分類されそうである。まず「日本からの将兵の上陸、物資集積 の中心地」として、防御ラインの中央に位置する釜山城があり、倭城中でも最大の規模と構造を有している。また「半島内陸部への出撃拠点、最前線の城」として、 防御ラインの両端に蔚山城と順天城が築かれた。さらに「軍港を確保する、補給線の中継基地」として、釜山城と蔚山城、順天城問の各地にも城が築かれ、こうし た諸城が一体となって防御ラインを形作っていたわけである。 |

|

| 9-A013 |

|

| 9-A014 |

|

| 9-A015 |

|

| 9-A016 |

|

| 9-A017 |

|

| 9-A018 |

|

2012.12.26見学 プサンより鉄道で機張駅まで移動、徒歩で約1時間、機張倭城に到着。 海の見える山に囲まれた小高い丘に、倭城跡が出現しました。 当時の人々の様子を想像することができました。(赤垣)  |

| 9-A019 |

|

| 9-A020 |

|

| 9-A021 |

|

| 9-A022 |

|

| 9-A023 |

|

| 9-A024 |

|

| 9-A025 |

|

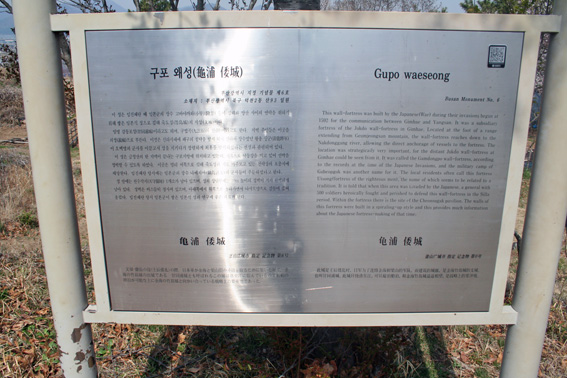

2013.3.28 釜山のジャガルチから地下鉄で徳川駅へ移動。さらに川端を歩くと20分ほどで、亀浦城の小山に着きました。 全体の様子は、街の中に位置しているのでわかりませんでしたが、小山を登るとそれなりの規模の石垣が残っていました。 |

|

| 9-A026 |

|

| 9-A027 |

|

| 9-A028 |

|

| 9-A029 |

|

| 9-A030 |

|

次のページに進むには次の矢印をクリック → トップページにもどるには次の矢印をクリック → |