「川上 敏子氏について」

川上敏子氏(以下先生)は日本でセントポーリアを広めた第一人者です。

先生の長年にわたるセントポーリアの研究、著書などについて、まとめて

みたいと思います。

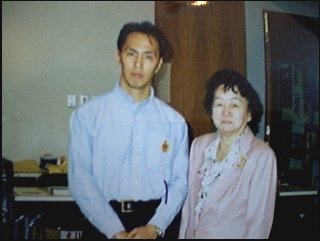

(左)私の祖母 (右)川上先生 (左)私 (右)川上先生

1978年先生に初めてお会いした日に撮った写真です。 1998年神代植物公園にて

略歴:1915年、台湾に生まれ、幼少期を台湾で過ごす。植物好きの

お父上の影響により庭で草花、野菜など多くの植物を育てる。

先生のお父上は当時から、オランダなどから珍しい球根や種を取り寄せ

育てられていた。

ご結婚後、外交官夫人としてカナダのオタワに赴任、その時、初めて

セントポーリアと出会う。その後、モスクワに赴任、1974年に帰国。

モスクワでは室内でセントポーリアだけでなく、観葉植物やシソやトマトを

天井まで届く高さに育てていた。

1976年頃より原宿の花門(現フラワーゲート)で教室を始め、

1977年に発刊された「流行のセントポーリア」は日本中に爆発的な

セントポーリアブームを巻き起こす事になる。

その後1983年より新宿京王百貨店に「川上敏子セントポーリアコーナー」を

開設、毎年、春と秋に展示会を開催し、多くの愛好者を魅了した。

1980年日本国際セントポーリア協会創設、会長職を務め、2002年度から

名誉会長となる。その間、日本各地へ講師として招かれた他、アメリカ、韓国、

台湾、ニュージーランドなどの海外のセントポーリア協会との交流も深く、

「植物を通じた外交官」とも呼ばれる。

1983年には素晴らしい斑入り名品を作出していたニューオルリンズの

バイオレット・クッキーを訪ね現地のPHが14と非常に高いアルカリ性で

あること、また現地で取れる貝の殻の厚みが5センチある事から、カルシウム

の必要性、PHの問題の大切さに気づかれ、カキガラの使用を思いつかれた。

1985年にはセントポーリアが発見後、最初に送られたドイツのヘレンハウゼン

植物園や世界最大の植物収集を誇るイギリスのキューガーデンを訪問し、自生地の

様子などを調べて来られた。

また、1985年にロサンゼルスで開催されたAVSA大会でスピーチをされるなど

国際的に活躍をされた。

1985年AVSA大会でスピーチされる川上先生

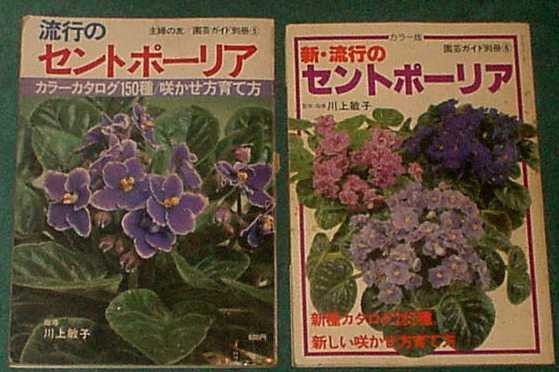

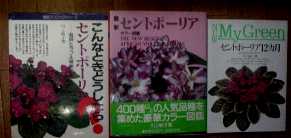

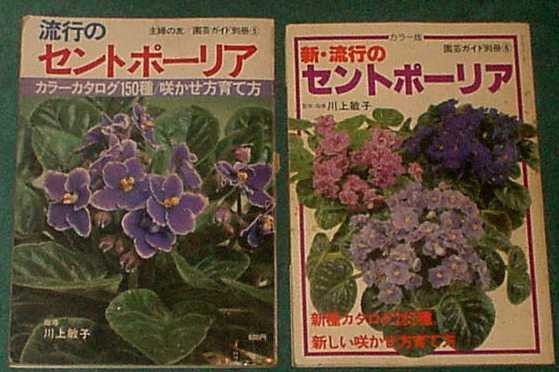

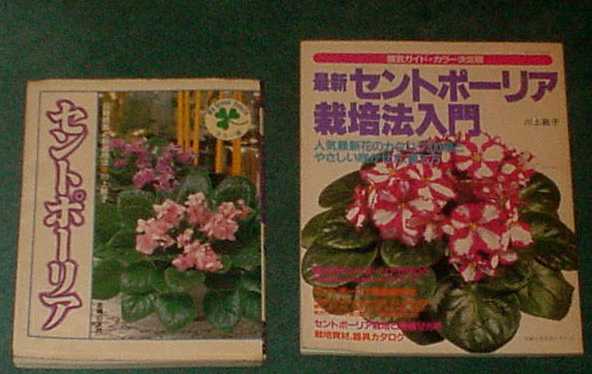

著書:「流行のセントポーリア」、{新・流行のセントポーリア」、

「セントポーリア12ヶ月」、「セントポーリア銘監」、「こんな時どうしたら?」

「セントポーリア図鑑」など単行本11冊

連載:園芸ガイド(1976年〜2002年まで)

婦人公論 「室内植物の育て方」

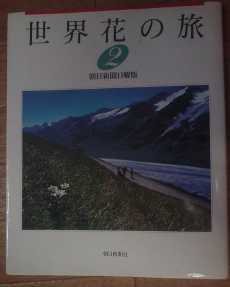

その他 「ミセス」、「SINRA」、「世界花の旅 2」など多くの雑誌・新聞に

取り上げられ、現在もセントポーリアの研究・普及に努められている。

(左)「世界花の旅2」(中)「SINRA」(右)長年連載の続いた「園芸ガイド」

(左)「世界花の旅2」(中)「SINRA」(右)長年連載の続いた「園芸ガイド」

川上先生の宮崎のお部屋の様子 2003年8月撮影(画像提供:じろやんさん)

川上先生の宮崎のお部屋の様子 2003年8月撮影(画像提供:じろやんさん)

戻る

川上先生の著書の一部

川上先生の著書の一部

(左)「世界花の旅2」(中)「SINRA」(右)長年連載の続いた「園芸ガイド」

(左)「世界花の旅2」(中)「SINRA」(右)長年連載の続いた「園芸ガイド」

川上先生の宮崎のお部屋の様子 2003年8月撮影(画像提供:じろやんさん)

川上先生の宮崎のお部屋の様子 2003年8月撮影(画像提供:じろやんさん)

1985年AVSA大会でスピーチされる川上先生 著書:「流行のセントポーリア」、{新・流行のセントポーリア」、 「セントポーリア12ヶ月」、「セントポーリア銘監」、「こんな時どうしたら?」 「セントポーリア図鑑」など単行本11冊連載:園芸ガイド(1976年〜2002年まで) 婦人公論 「室内植物の育て方」 その他 「ミセス」、「SINRA」、「世界花の旅 2」など多くの雑誌・新聞に 取り上げられ、現在もセントポーリアの研究・普及に努められている。

1985年AVSA大会でスピーチされる川上先生 著書:「流行のセントポーリア」、{新・流行のセントポーリア」、 「セントポーリア12ヶ月」、「セントポーリア銘監」、「こんな時どうしたら?」 「セントポーリア図鑑」など単行本11冊連載:園芸ガイド(1976年〜2002年まで) 婦人公論 「室内植物の育て方」 その他 「ミセス」、「SINRA」、「世界花の旅 2」など多くの雑誌・新聞に 取り上げられ、現在もセントポーリアの研究・普及に努められている。

川上先生の著書の一部

先生の主な功績: ・ミリオン(ミリオンA)、ビーナスライト、シーライムをセントポーリアに使う事を 考案し、底石に使ったり、専用用土をブレンドする事でそれまで根腐れにより育て にくいとされていたセントポーリアの栽培方法を飛躍的に改善した。 欧米との水質、土壌の違いを考慮し、日本に合ったセントポーリアの栽培方法を 確立した。(川上式、あるいはベーシックスタイルと呼ばれる) 特に自生地の土壌が石灰岩質であり、アメリカやイギリスも石灰岩質の大陸地層で あるのに対し、日本は新しい地層であり、北海道や日本海側の一部を除く地域では 酸性土壌であり、水に含まれるミネラル分が少ない事に起因する問題点を解決した。 ・多花(ミリオン、溶性燐肥、グアノを組み合わせた置肥)を考案した。 ・セントポーリアにつく病虫害についても研究し、効果的な薬剤の使用方法を深く広めた。 ・そのほか石灰性海草、ケルプの使用、丸ケースやフラコンケースでの密閉して育てる ことを広めた。 これらの栽培方法により、それまで「日本では育ちにくい」、「弱い花」と言われて いたセントポーリアが家庭で簡単に楽しめるようになった。 先生の著書・講義は単にセントポーリアに留まることなく、他の植物や海外生活、文化など 多岐にわたる内容に及び、また、優しいお人柄と長年の経験、豊富な知識に基づくもので あるため、現在も多くのファンを魅了している。 近況: 現在は幼少期に過ごされた台湾と気候・風土が似ている宮崎に在住。 セントポーリアをはじめ観葉植物の育て方、土壌、水質の研究を続けている。 最近ではサンゴに含まれるマグネシウムの効果につき研究をされている。

(左)「世界花の旅2」(中)「SINRA」(右)長年連載の続いた「園芸ガイド」

川上先生の宮崎のお部屋の様子 2003年8月撮影(画像提供:じろやんさん)