|

| 10-400 坂本龍馬肖像写真(石黒敬章氏蔵) |

|---|

|

| 10-4000 右が龍馬 左は丸亀矢野道場 原 指南役(金崎正雄氏提供) |

|

| 10-4001 左が龍馬 (ガラス原板を原指南役の孫、原猛氏が所蔵) |

|

讃岐丸亀における龍馬写真

文久元年十月頃撮影か 東京羽田 原猛氏蔵 丸亀市 金崎正雄氏蔵 昭和60年は龍馬生誕150年であった。この年、「龍馬研究」 (高知市本丁勝一丁目上町病院)主幹江藤治姓氏の追跡探査によって、若き日の龍馬写真が二枚発見された。 その苦心の過程は「龍馬研究」創刊号、五号、九号、十一号に詳細に報じているから参照して頂きたい。 従来の龍馬写真は目を細めたもの(近視の故といわれているが)が殆どであったが、今回出現の二枚は眼光炯々として厳しい気配のもので、これまでにない龍馬の若き日の風姿 を伝えている。傍の人物は丸亀京極藩矢野道場原吉雄指南役である。御子孫の東京羽田、原家で刀を立てたガラス原板が、同じく扇子を広げたものが丸亀市の金崎家から見つかったが、 双カとも丸亀において撮影されたものと考証される。 龍馬は文久元年10月11日、剣術詮議のため国暇を許されて高知城下を発足。讃州(香川県)丸亀の直清流剣術家矢野市之丞を訪うている。即ち籠馬脱藩の前年で27歳、総髪のよく 似合う精悼な青年である。撮影者は長崎に遊学し、オランダ人から写真術を習得して帰藩し、明治後写真館「百々香影」を経営した、京極藩士百々主計と報告されている。 『坂本龍馬全集』光風出版より |

|

| 10-4002 |

|

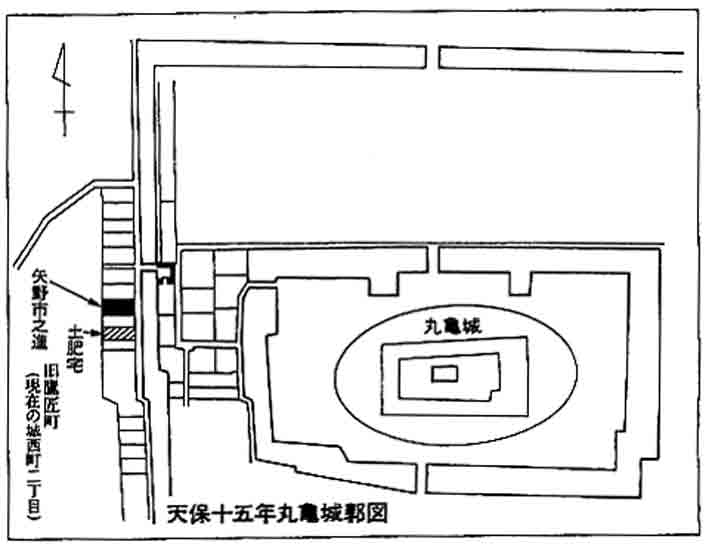

明治維新の立役者・坂本龍馬のファンは、今も大勢います。その龍馬が丸亀のご城下へやって来た歴史的事実を、ご存じの方は少ないようです。

文久元年((1861)の秋、10月。お城の西、鷹匠町(現城西町)にありました直清流(じきせいりゅう)の矢野道場へ、ひょっこり顔を見せたのです。

「頼もう、土州の住人、坂本龍馬と申す。先生にお手合わせ願いたい……」と、言ったかどうか、定かでありませんが、いかにも気骨満々の男が門前に立った のです。 道場の主、矢野敬勝は、剣の道で丸亀藩に仕え、当時、御次小姓格、禄高六十石の家柄でした。 龍馬の讃岐入りについて、土佐藩の家老職、福岡家の『御用日記』10月11日の条に、「御預郷士坂本権平弟龍馬儀、為剣術詮議讃州丸亀矢野市之丞方へ罷越 度願之儀聞届候事」とあり、また、仲の良かった田中良助という友人から、14日に金2両を借りた証文も田中家に残っております。おそらく旅費の一部に充てる 借金だったのではないでしょうか。 それでは、龍馬が本当に剣術修業だけが目的で、矢野道場の門をたたいたのだろうか、そして丸亀でどんな試合が行われ、まただれと会い、何が語られたのか、 その辺はまったく不明です。 ただ、丸亀滞在中に、翌年2月までの期間延長を願い出、許されると長州へ渡り、萩藩毛利家の志士久坂玄瑞に、土佐勤王党の盟主武市瑞山からの手紙を渡した後、 2月29日に高知へ帰ったことが、『御用日記』に記帳きれているのです。 これらを考え合わせると、龍馬が丸亀へやって来た本当のねらいは剣術修業ではなく、土佐と長州を結ぶ連絡基地に丸亀を充て、その繋役の志士への根回しや、 組織づくりの密命を受けての、潜入であったような気配が感じられてなりません。 『丸亀 郷土の歴史を彩った人々』白川 悟 |

|

| 10-4003 坂本龍馬像(琴平町牛屋口) |

|

金比羅さんの参拝は江戸時代から伊勢参りと並んで広く知られていた。文人墨客はじめ一般庶民に至るまで多くの参拝客で賑わい、今に金毘羅道という名称が

親しまれている。

高松城下からの道あるいは阿波からの道、今に人口に膾炙しているのが伊予、土佐街道であろう。今日も国道377号線は俗に伊予街道と言われ、琴平に近い 峠を伊予見峠と呼んでいる。そこまで来ると伊予がはるかに見えると言うわけで、往時に金毘羅参りの人々もほっとしたのだろう。 幕末、榎井在住の勤皇派の日柳燕石を密かに訪ねてきた高杉晋作は愛人おうのを連れてこの道を通って来たかもしれない。今日のまんのう町になる佐文から 国道と分かれて三豊市高瀬町に入る県道を象頭山に入る道があり、これが往時の金毘羅道で俗に言うところの伊予街道の名残である。現在は近くにある琴平 バスの脇から早道がついている。 この道を行くと自動車で本宮の大門の下まで行ける。この上り口を牛屋口と呼んでいる。伊予街道は伊予三島で土佐街道と合流しており、この牛屋口は標高 172メートル、御使者口とも呼んでいる。かって土佐藩や伊予八藩の諸大名がここを経て参拝していた名残である。この古事から御使者口と言うように なったとも言われる。その場所は琴平町域でなく、まんのう町域になる。 この峠一帯がかって賑わっていたことは、今でも伊予や土佐の人々の名を刻んだ石碑や並び灯篭がずらりと並び往時の面影を残している。讃岐に流された時 に法然もこの一帯にいたこともあり、そこを円空バエと呼んでいる。円光は法然の大師号の一つで、ハエと言うのは林と害う意味である。 琴平、榎井一帯で幕末には燕石らの勤皇派が集い、晋作はじめ美馬君田、長谷川佐太郎、小橋安蔵らが倒幕に力を入れていた。土佐の坂本龍馬も脱藩して 勤皇に走っているが、讃岐に来たた史実はないようである。(実際は丸亀に逗留の史実があります。) しかし牛屋ロには、土佐の桂浜に建っている懐に手を入れた龍馬像が宮に向かって建っているのである。琴平バスの創設者である楠正晴氏が昭和63年に 牛屋口の上にお祭り広場を計画。そのころは瀬戸大橋着工の時期であり、地域発展を期待して建立したようである。 今ではほとんどの人が知らないが、今年ちょうどテレビドラマで『龍馬伝』が放映されており、ぜひこの銅像を見てもらいたい。龍馬像は九州の五島列島 にもあり、脚光を浴びている機会である。 (高松短期大学教授・津森明) |

|

| 10-4004 伊予街道跡 |

|

| 10-4005 伊予街道沿い灯篭列 |

|

(10)-04-1 坂本龍馬略年表 次のページに進むには次の矢印をクリック → トップページにもどるには次の矢印をクリック → |