|

宇高連絡船夜噺

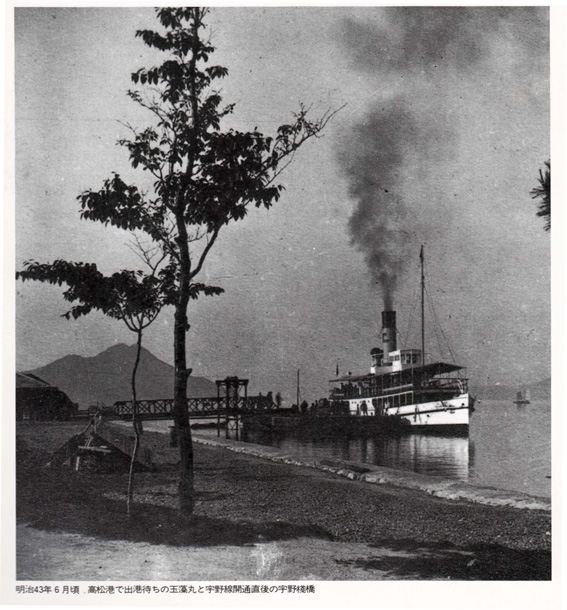

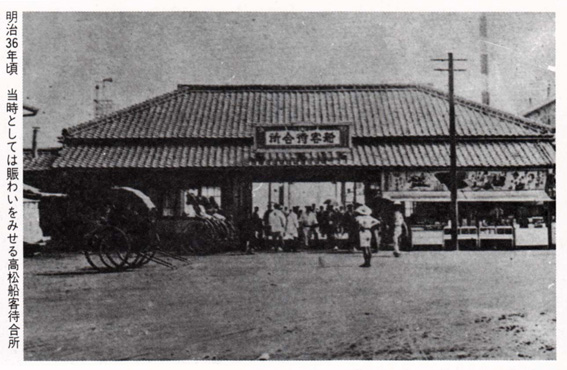

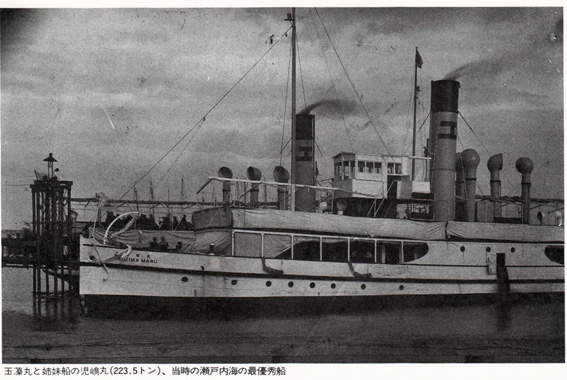

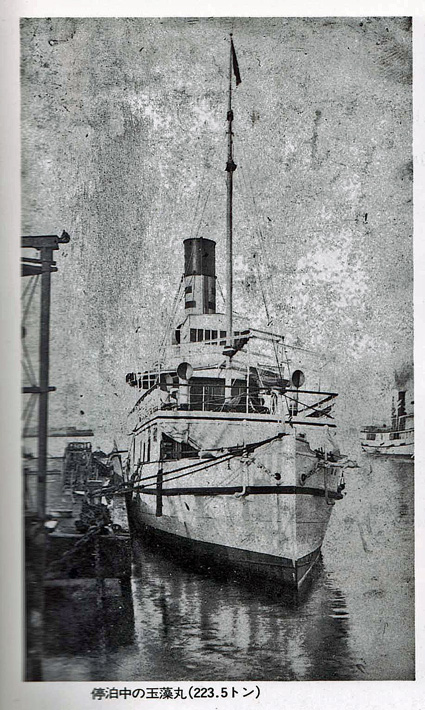

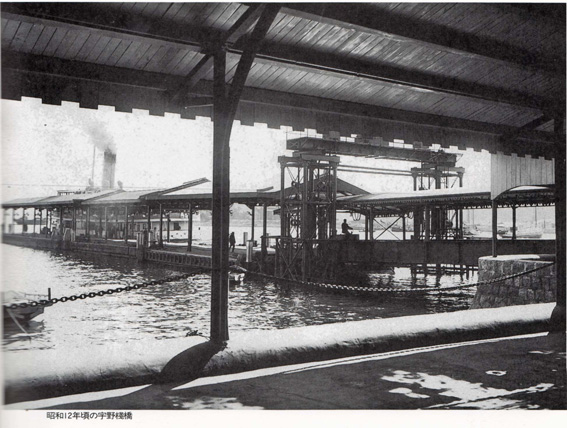

鉄道ピクトリアル 1957 9月号より 写真集 さよなら宇高連絡船 78年の航跡 より 本土と四国を結ぶ鉄道連絡船は,明治36年3月18日から山陽汽船株式会社によって岡山−高松間に開設され,アシの茂った児島湾を運航した玉藻丸から, 山陽・南海丸時代, そして客載車両渡船3隻の就航,第3宇高丸と第4宇高丸の建造計画の申請、あるいは可動橋、近代設設備の乗船上屋を持つ現在まで, 約50年間の歩みは興味深いものがあり, ここに創業時代を中心に半世の歩みを回顧してみよう。 三蟠(さんばん)−高松間,玉藻丸で約2時間 明治34年5月,山陽鉄道が神戸−下関(馬関)間全通後,同社は専ら本線の培養に努めたが,その余力をもって宇野線を新設して宇野港か対岸の高松港まで 汽船で渡り,讃岐鉄道に 連絡する計画で山陽汽船株式会社を設立した。長崎三菱造船所に注文した玉藻・児島(各223.5トン)は明治36年3月12日に 完成したが,宇野線の免許,施行が未定のためとり あえず高松・多度津両航路を新設することに決定,同年3月18日から四国連絡航路を開始した。 ((これより先に讃岐鉄道会社では高松に延長(明治30年2月21日開通)された後,同34年頃からすでに讃岐汽船株式会社を設立して船玉丸(約100トン) を使用して 三蟠港(岡山市内を流れる旭川河口)と高松港を結んで1日1往役連絡し,山陽鉄道の岡山駅に接続したが不便であった.高松発8時30分, 三蟠着11時30分,三蟠発12時, 高松着2時)) 両航路とも金刀羅参拝客が主で,高松航路は岡山駅から旭川の河口京橋まで人力車で客を運び,京橋から三蟠港まで吃水の浅い旭丸(24トン)が運航,沖合に碇泊して いる玉藻丸に 乗換えて出帆,児島半島東端を回り,水島灘を南に約20海里を約2時間かかった. 高松市有桟橋から旧高松駅(初代高松停車場=現在の高松市昭和町香川盲学校付近)まで人力車で接続した。当時の高松港は現在の赤灯台付近に浮漕が3コ並ん で置かれ,その中の一つ を連絡船が使用していたという説もある。 高松港史によれば「明治34年4月第2期工事で現在の県桟橋と鉄道桟橋の中間に市有桟橋を移転した」とあるので,すでに桟橋は当時移転を終っていたのが正確らしい。 琴平案内記に「高松築港桟橋より停車場まで10町余,人力車賃金10銭以内,停車場より琴平へ1時間ごとに発車の汽車ありて至便なり,その道順は桟橋より一直線に 4町余歩ありて 西通町に出で,右に折れ20歩歩めば四方に分る。その時停車場は左に見えてくる.高松は讃岐第一の都会にして県庁の所在地なれば琴平・多度津などより 低廉なり。左すれば桟橋より 乗車する方が却って得策ならん……」とあるも面白い.さて京橋の船着場は河口に棒杭を打ち込み,板を敷いた簡単な渡し場で,開業第1日 の初便はわずか18人だったという。(河本孝談) 旭丸は浅吃水船1フィート1/2インチ位まで航行可能で,客や荷物を積めばはとんど2フィート位になって,夏から冬にかけての減水期には航行困難となり, 人力車輸送区間を延長して (無料サービス)連絡こあたったから会社も予想以上の費用に大弱りだった. 一方多度津航路は児島丸を使用,旅客は尾道駅を接続駅とし,駅長が取扱い,駅前より海岸まで約3町は徒歩,港内に碇泊している本船にハシケで送迎, 尾道港の東口から阿伏鬼崎を通って 35海里を約3時間で運航,多度津港でも沖合に碇泊,ハシケで送迎して港から約6町間は徒歩で連絡する方法で始めた。 瀬戸内海随一の優秀船 煙突は高く,船は小さいし,現在からみれば創業当時の玉藻・児島丸は,字商船舶管理部.こ練習船として配属された七浦丸とよく似た形であり貧弱であったが, 電灯設備もあり,船内売店 では洋食を販売して瀬戸内海随一の良優秀船だった.概要を鉄道院時代の台帳でみれば223.5トン,純トン数120.69トン, 最大速力10.692,馬力378,船長120フィート, 船幅19.5フィート,深さ9.7フィート,1等12名,2等36名,3等98名,乗組員22名. 起工明治35年8月11日,進水明治36年1月24日,建造費はたった82,000円であり, 当時の米が1升4銭5厘の時代であったから不思議でもない. 1等船室はサロン風になっていて玉藻丸は嵐山の渡月橋の花見姿(日本画),児島丸は静物の花(洋画)の街が飾られ,2等船室にもそれ ぞれ那須与市の扇の的, 琴平名所の一つ高灯ろうのビロードの浮出しがあった. 運賃は三蟠−高松間が,1等80銭,2等50戦,3等30銭,これに人力車貸が岡山駅−京橋間が7銭,京橋−三蟠間旭丸代が10銭,高松桟橋−旧高松駅間10銭 であった.しかし山陽鉄道と 讃岐鉄道の連帯運輸切符持参客は岡山駅を下車の際は改札で無料人力車券を,高松では連絡船内の検札の際に無料人力車券を交付していた. 待合所は現在のように旅客が押し寄せるこ上なく,人力車 や徒歩でくるなど出港までに数十人が集まるといったのんびりしたもので,創業当時は民家を改造. 畳室の休憩所もある簡単なもので,無料で湯茶の接待もしていた. 高松航路は1日2往復,多度津航路は高松航路の使用船が休航の場合は代船としたため欠航し,昔運航していた東予汽船株式会社が代船運航したが利用客は少なく, 1日1往復だった.しかし高松航路 も最初は予想外に乗客がなく,途中九蟠(明治36年8月1日),小串(明治35年3月25日),土庄(同年9日25日)などに寄港 するようになったから乗客は増加し,遊歩甲板に長イスを置いて 3等定員を100名も増やした。多度津航路も明治37年8月1日から鞆に寄港するようになった. |

|

| 4-4-1001 |

|---|

|

| 4-4-1002 |

|

| 4-4-1003 |

|

| 4-4-1004 |

|

| 4-4-1005 |

|

船客を背負って海の中を歩く

藩政時代の高松港は,田中庄八の屋敷が近くにあった関係上船は東部にあたる魚市場に集結した。ところが港が非常に浅くて当時寄港していた金刀比羅丸・太陽丸などの汽船 も港内は艀船に乗せると いった有様で不便このうえなかった.そこで明治30年工を起して一文字波止場をつくり同33年に竣功した.そして突堤の先の曲った方の内側に船形 の桟橋を三つこしらえて船をつけることにした. ところが暴風雨の時などずぶ濡れになり,ある時など見通しがきかないから人力車に客を乗せたまま海に飛び込む珍風景も あって悲劇は重った.さてこうして桟橋は作られても汽船は寄らず沖止めのため, 田中庄八の「通船が近寄り連絡をとったから桟橋の使用料も徴収できず,市役所の吏員 が汽船会社に陳情に行ったものだ.艀船に乗換えた客も海岸近くは船が付けられず,印判てん姿の船頭に背負われて 海の中を歩いて上陸した程だった。」その理由は昔 高松藩が防禦の意味から海底に捨石を沢山投げこんだとかの噂話で,これが動機となって高松港修築工事に着手,そして市有桟橋が作られ,かく圧迫 され勝ちであった 多度津港にやっと高松港は勝ち目が見えて大船を呼ぶ工作が整った.そしてこの喜びを歌ったものに “高松市,西は鉄道で,東は馬車で,南は公園,北は築港 のネー一桟橋に大きな蒸気が横着けにサノサー” こんな歌が明治33年から40年ごろにかけて高松から東讃一帯に流行した. |

|

| 4-4-1006 |

|

| 4-4-1007 |

|

専用サン橋の完成で商船・連絡船の場所争い解決

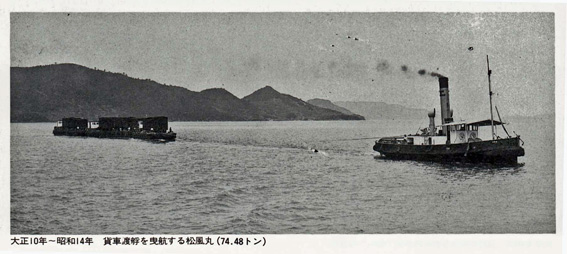

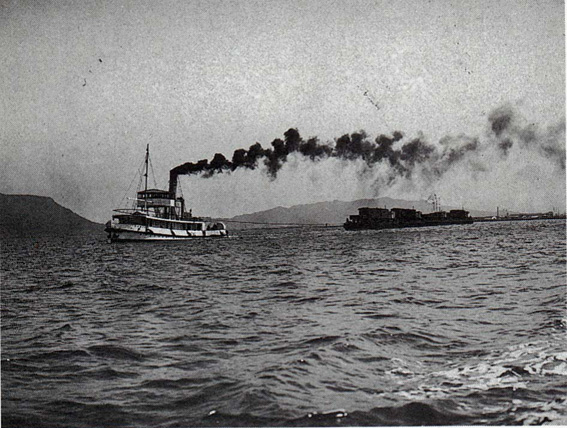

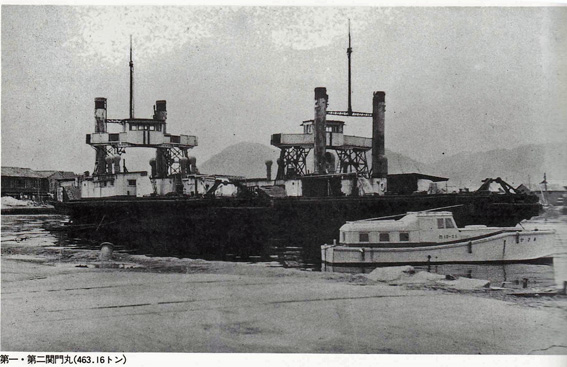

明治36年ごろの築港界わいは現在の日通高松支店前の通りに桟橋があり,突堤のそばに大阪商船の建物があった。道の西側には高松名物として全国に知られた瓦せんべい 轡堂(くつわどう),その他 5、6軒の土産物店があり、現在の高松駅から西の丸町一帯はは堀川を埋めたばかりの野っ原、トタンぷきの専売局と刑務所(現四国地方資材部付近) が建っていて,松の木の下で百たたきの刑もみられた。 43年7月1日高松駅が現在地へ移転し、このとき外堀を埋め立てサン橋通(現交通公社から北)ができたが、高松港には 市有桟橋一つしかなく,入港のときには商船と連絡船が場所争いをして困るので, 44年11月29日鉄道専用桟橋を新設、本駅と桟橋乗船場(桟橋待合所)間に旅客のみ 輸送する小運転を開始したから、創設以来の人力車輸送は廃止された。 宇野線・宇高航路開通 話しは戻るが旭川の水路は毎年埋り,川岸の臨時船付場での客扱いはますます不便になった.高松駅と岡山駅との連絡時間は5時間もかかり,暴風雨の時など京橋で川止めのように 旅客が3日間もたまる 時もあった.高松市では放っておけず,宇野線開通を促進するため小田周知市長ら有力者が漁船を借切り宇野港の視察,ひいては岡山県知事檜垣直祐氏に陳情し, 同氏から快諾を得たが,県会で満場一致 で否決された.その後,山陽鉄道社長牛場卓蔵氏と讃岐鉄道社長大塚惟明氏との間に話がまとまり,37年1月,宇野線敷設の仮免許を得たが 日露戦争のため中止となった。戦争後の39年11月さらに 免許を得たが,工事にかからぬうちに同年12月国有となり航路も買収された.しかし翌40年宇野線は鉄道敷設法により 第1期線に編入され,同年12月着工,予算2,710,000円で同43年5 月に完成,6月12日開通した. 「宇野線・宇高航路の祝賀式」の席上坂牛岡山建設事務所長が行なった報告の一節に「0浬より9鎖は岡山駅構内のため西部鉄道管理局に施行させ,宇野港の海底浚渫は岡山県に 依頼,この鉄道敷設工事 は明治40年12月に起エし,43年完工した.その路線は20哩37鎖にして総経費は2,715,356円の高額に昇った…….」とある. かくて児島鉄道の免許から宇野線は幾多の変遷を越えて実現された.四国線にとって宇野線の開通は正確な連絡船の接続と共に急激に輸送客は増加,玉藻・児島両船で間にあわぬ ようになった. 振わぬ創業時代,大正初期から芽をふく 宇高航路となって1日4往復に増え,宇野線の開通で尾道多度津航路は廃止され、玉藻・児島丸船が就航したが,阪神地区からの一般客は貸切船の直行夜航便で四国に上陸するものが多く、 連絡船は乗換えの不便があるため、当初の予想に反して不人気だった。明治43年142.000人,同44年220.000人といった程度で,ハダカ祭の奇祭で世界的に有名な岡山県 西大寺大会陽,小豆島の島巡り遍路、同45年の金刀比羅大祭のときの参拝者が殺到して第二阪鶴丸(500トン)を臨時就航したこともあるが、数年間不況時代は続き,旅客サービスと して明治41年11月から小豆島寒霞渓観楓客輸送のため季節的に1日1往復臨時運航した以外に取立てていうことなく輸送状態も振わなかっった。 ところが大正2〜3年頃から桃山御陵参拝客の修学旅行団、御大典式場拝観のための団体輸送などで同航路も次第にふえ始め、大正6年には水島丸(336トン)、大阪鉄工所天保山工場で 新造水鳥丸新造、5月15日より就航(レセプションは淡路島岩屋にて披露式を挙げた)その頃まで使用していた橋立丸は廃止になり青森港に転属、玉藻・児島丸に加えて新鋭水島丸の3船 が就航,年間輸送人員も300.000人を越え同航路利用客も毎年増加した。 直島狭水道を乗り切った話 「玉藻丸は柄は小さかったが.今の瀬戸丸形の新鋭船に比べても劣らないほどの鋼船で強い船だった。」と当時の古い乗組員は自慢話をよくしてれた。何しろ玉藻丸・児島丸時代は宇野港を 出航すれば高松港赤灯台つ灯を目標に走り、あるとき突風にて鉄道桟橋につないでいたが玉藻丸が風で吹き流され、東側の市有桟橋の真中をぷち抜いて臨港合倉庫付近の浜辺に打揚げられ たが,外板を少し痛めただけの話など、当時の航海振りはいまから考えると随分無鉄砲だった。また直島挟水道を後に連絡航路設定として走りつづけたが、現在なお健在の河本孝氏の話しを かりれば、玉藻丸船長河野氏と児島丸船長前田氏との2人には未航路の狭水道通過可否論が問題となった.まだ両船は通過せず現在の下り航路付近を運航するのみで最短10マイルコースは 難所とされていた.玉藻丸船長は「この河野は乗り切る自信あり」と勘のよさよく無事通過を得て機帆船に交って通過する実証を示した。よって船員仲間は「河野水道」と別名呼んでもよい とか噂をされた程腕ききであった。今から考えれば瀬戸丸形ですら上り航路はゆったりと通過できるから玉藻丸は別に心配する程でもなかった。 苦労した暴風の航海 玉藻・児島・水島丸船長を歴任,昭和6年鉄道を勇退した打越馬作氏(初代高松桟橋長)の実話を総合すれば,「暴風雨の航海で船橋の窓に波しぶきを受ける時は,はうような航海をつづけ 羅針盤と潮流を唯一の頼りとして進み,濃霧の時の出入港は濃霧信号をしつつ船長の指揮一つで操船,優秀な職員が機敏に働いてくれて…‥失敗しなかった。」また厳島船長を勤めた坂根喜太郎氏 は水島丸就航時代の回顧談として,「大正4年御饌米輸送したが,香川県綾歌郡山田村主基斎田から楽隊を先頭に,神職姿の雑仕がヒノキの白木に収めた御饌米をかついで築港まで送り,字高間は 玉藻丸の1等室サロンに安置して輸送した」と感慨深く語ってくれた。 貨車渡船にひと苦労 宇高航路の貨車輸送は大正初朗までハシケに貨物をバラ積みして引船していたが,大正10年10月11日から初めて貨車渡船による航送を開始した。(明治43年7月1日より貨物取扱艀積曳船 作業にて日通高松支店:内国通運高松取扱店に請負,明治43年12月11日艀積曳船作業制度廃止直営となる)陸上の鉄道が延長するにしたがって旅客と共に貨物も増加,貨物量は大正6年頃ま では10,000トン前後だったが,大正11年には97,000トン,同14年100,000トンを突破,これを貨車数からみると大正10年6,200両,11年16,000両,13年 18,000両,14年20,000両とふえており,昭和4年には貨車10両を積んで自航する第一宇高丸(312トン)を次いで同9年第二宇高丸を新造した。 「貨車渡船時代の関係者の努力は並々ならぬものがありました。」と前置きして,大正10年から30年間宇高連絡で働き抜き,最後は初代堀江桟橋長を歴任,現在大同興業株式会社重役円福寺利 一氏はこの賃車航送の推移を次のように語ってくれた。 「宇高間の賃車航送は大正9年関門航路に就航した貨車渡船第一関門丸〜第三関門丸の成績が良好のため,同年愛媛県波止浜ドックに貨車渡船8隻を注文,高松−宇野 間に貨車航送場を新設,松風丸(74トン)・光喜丸(54トン)・第三橋立丸(130トン)・厳島丸(36トン)などを引船として始めた。その頃航送場は干潮,満潮用の2ヵ所あったが レールが上下する可動橋のケタも木製の簡単なもので,手回しで上下し,そのうえマクラ木を積重ねて高低を加減したが,大潮や干潮時には港内で潮待ちを2,3時間することがあった。 引船は2,3隻位の貨車渡船を引航,1隻あたり賃率3両を積込んでいた。この渡船には背中に動輪,エリに“船夫”と染抜いたハッピに腹掛ドンブリを着た船夫3人が乗組んで舵をとっていた。 その渡船は1列縦隊に並んだり引船の胴腹両脇かかえられたり潮順によって編隊が異なり,普通宇高間を3時間もかかり、炎天時は島陰に待避するなどのたりのたりと運航した。 それでも大正11年の秋陸軍大演習が讃岐平野で行われた際,この貨車渡船はフル運航で大活躍,兵器・馬糧輸送に1週間臨時運航を行い,最盛期には照明設備のない航送場で3日間徹夜作業をする など大騒ぎだった。 |

|

| 4-4-1008 |

|

| 4-4-1009 |

|

| 4-4-1010 |

|

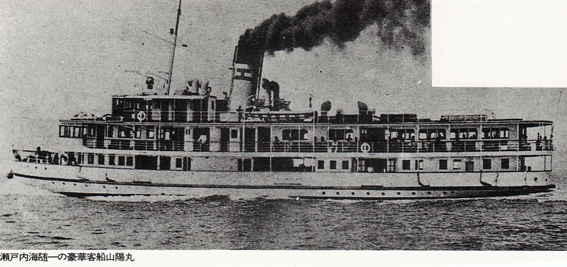

納涼観月船に山陽丸運航

山陽・南海丸が新造された大正末期は,宇高連絡船の第1の躍進時代であった。そして大正14年8月には,国鉄として異例の企画により中秋の名月を観賞するため観月納涼船を臨時運航,新造山陽丸 の内海の女王も屋島・志度浦を走りこの時は満員で,デッキも鈴なりで県民を喜ばせた。 話は少し戻るが大正11年のこと摂政宮であられた英国皇太子の来訪は,当時の船舶職員にとって忘れることのできない語り草でもある。 円福寺利一氏の話によれば,「英国皇太子は大正11年5月新造客船景福丸を利用して高松に寄港,同船は女木島沖に停泊,厳島丸に乗換えられたが,お気軽な方で登舷札をして待つていた乗組員一同 は,いつ乗換えられたか解らぬほどだった。船内は白木の椅子で御座所を設けてあったが,それにも座らず,降りて来られると船べりの救命筏に腰をかけられるなど,緊張して待っていた関係者は戸惑 った。そのうえ高松桟橋に御上陸になられると,桟橋出迎えの玉藻芸者と握手されたという。次の話は,今上天皇が摂政宮時代のことであるが,香川県一円において陸軍大演習が行われた時,御視察の ため同年11月14日,戦艦「伊勢」で来高され,久邇・梨本宮はじめ奥・川村・上原各元師をしたがえて高松桟橋に御上陸,歓迎者は数万人に昇ったといわれる。この時も児島丸が出迎えて関係者一同 を歓迎したが,桟橋着後随員・文武高官が上陸し,お出迎えの自動車で目的地へ出発された.久邇宮様が遅れて桟橋に姿を見せられた時はすでに差し向けの自動車もなく関係者一同青くなり,やっとの ことで県庁の車で御送り申し上げたりした。」話を本筋に戻して、大正11年頃から年間旅客輸送700,000人を突破、昭和10年頃まで約800,000人が上下した。 |

|

| 4-4-1011 |

|

| 4-4-1012 |

|

| 4-4-1013 |

|

| 4-4-1014 |

|

| 4-4-1015 |

|

| 4-4-1016 |

|

| 4-4-1017 |

|

浮桟橋(脚船)新造

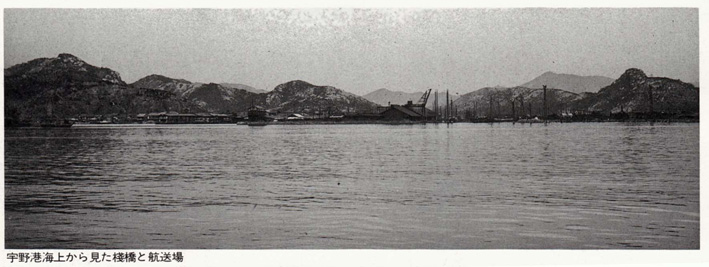

浮桟橋は国有以前の山陽鉄道時代に遡ると,船付場に浮箱を取り付けた簡単なものから,明治44年11月より使用した鉄道専用桟橋(高松側)や,宇野線開通に伴い宇野港に繋留きれた桟橋も,水島丸 と山陽丸形の運航には役立たず,高松・宇野港には屋根付桟橋用脚船が配属された。脚船について詳しい配属は知らないが,昭和4年10月になって初めて鉄筋コンクリート製の脚船2隻が高松港近くの 某工場(技師野村覚一氏=広島県にて健在)で完成され,脚船5号,6号と称呼,高松港に配属された。当時の財産台帳の記録を見ると,脚船5号が42,079円,脚船6号が16,604円であった。 昭和4年には宇高航路として新造した自航船第一宇高丸があり,従来の渡船と共に就航したが,最初は陸上の水陸連絡設備未完成のため,渡船を曳航する有様で,昭和5年4月1日完成したためダイヤ 改正を行なって自運航され,第二宇高丸も昭和9年7月より就航,フル運航したが,四国の滞貨は増大するばかりであった。 時は移って昭和17年11月,第一関門丸を第1次に、翌年末までに第五開門丸と5隻が開門航路より宇高航路に転属されたので,危険を伴う貨車渡船輸送は全面的に廃止された.これは国鉄が世紀の大 難業を完成した開門トンネルの開通によるものであった。 使命は重く「船舶係」を設置 「昭和15年4月1日より高松駅にあった高松出張所内に「船舶係」を新設,宇高航路はますます戦時輸送のため国鉄として重要性を帯びてきた。それで現在ある船舶業務指令当直の始まりについて調査 をすれば,「船舶係」の新設以前に遡り,出張所に勤務する船舶担当者間で自発的に当直,夜間運航の指令がなされた。勤務者のメンバーに矢野正信氏(現宇高船舶管理部海務課)漆原竹雄氏(現高松城 橋助役),橋本恵一氏(現瀬戸丸形芋番長),桜井清(前広島鉄道局船舶部海務課長=本年3月末男退),中村茂雄(現宇高船舶管理部絵務課長)吉田平松氏などの幹部が事務をとっておられた。 (注)昭和15年4月1日当直指令者は船舶係設置にて正式承認されたらしい. 宇高連絡して50年 宇高連絡船開業から 現在までの約50年間は玉藻・児島丸時代、山陽・南海丸時代、そして瀬戸丸とオイルバーナーに船内改造をされゆく眉山丸、大きく連絡船の変遷は時代の移りと共に変って行った.大正年 間に基礎を固めた同航路は昭和に入って四国と本土の大動脈となりさらに発展し,高松港は名実共に四国の表玄関として君臨している。国有移管後の明治43年頃は1日4往復.年間輸送人員142,000人, 同貨物4,100トンだったのが,昭和31年度の統計では(但し客船2隻で10往復,1隻予備,第三宇高丸1隻5往復,第一・二宇高丸が2隻で10往復)旅客は年間輸送量3,439,290人1日 平均9,397人いう大飛躍をとげた. 昭和初期は水島・.南海・山陽の3旅客船,第一・二宇高丸の自航速船で輸送したが,客貨は相変らず増加するばかり.昭和11年には旅客1,000,000人,貨物200,000トンを突破,船舶・陸上 設備など手狭になったので昭和14年1,500トン級客貨併用の大形航送船新造と共に,岸壁と水陸連絡設備,高松駅改築を含めた大高松改良計画が立てられ,同年10月国鉄岡山建設事務所の手で始められた。 この頃から日華事変から続いて大東亜戦争へ軍事輸送がクローズアップされたが,悲しい事件が発生した。その第1は12年8月12日第一宇高丸の沈没である。高松入港直前に聖川丸に追突され女木島沖で沈没 したが,聖川丸の曳航で全没を免れた。次は南海丸の座礁で18年5月10日宇野港弁天島沖合で座礁したが自力で離礁、宇野桟橋にて乗客・荷物を陸揚後沈没したが、いずれも死傷者はなかった。 ところが終戦間近になって軍事輸送のみに集中,空襲が激しくなったため各船に機関砲を装置して護衛兵が乗った。空襲を受けた非常時を考えて退避場所を考えるなど運航ダイヤは3船運航のフルに活躍した。 空襲の被害は20年6月,水島丸が中ノ瀬浮標付近でグラマンの銃撃を受け,旅客2人,乗組員1人が死亡。また7月には第五開門丸が高松港外で銃撃を受け,護衛兵2人と乗組員1人が死亡,同船は屋島の裏側に あたる庵治港まで逃げた。 戦後,新造船は造船界の不振を救うため比較的順調に進み,紫雲丸外2船とも兵庫県播磨造船所に発注,紫雲丸は昭和21年8月6日起工,翌22年3月10日進水,同年7月6日旧桟橋より就航した。 眉山丸は21年10月24日起工,翌22年9月16日進水,同年12月5日就航,鷲羽丸は22年3月11日起工,翌23年2月28日進水,6月25日就航した。水陸連絡設備は戦災復旧に重点が置 かれて予定より遅く24年3月1日使用開始となった。この紫雲丸以下1隻はいずれも絵トン数1,500トン,長さ72メートル,船幅13メートル,速力は最高14ノットで旅客定員1,500人, 貨車14両,客車6両が積める.25年10月から寝たまま渡れる客車航送も始められた。 四国へ乗換えなし客車抗議 四国県民が夢にまで見て描いた客載車両渡船はここに実現し,「寝ながこら海を渡れる列車宇野−高松間の客車航送は10月ダイヤ改正と共にスタートされた。1日下り507列車(大阪発21時15分), 宇野発午前2時25分で宇高連絡船鷲羽丸の後尾から吸い込まれた車両は左右3両ずつ,同3時15分静かな処女航海を終えて高松桟橋に着岸,四国路への第一歩を印し,この初航送列車は夜明前の讃岐路を 松山へ,高知と快走して行った。乗客数は定員380名に対して2等6名,3等180名,計186名だった。 |

|

| 4-4-1018 |

|

| 4-4-1019 |

|

| 4-4-1020 |

|

(4)-4-2 戦後の宇高連絡船 に進むには次の矢印をクリック → (4)-4 宇高連絡船 に戻るには次の矢印をクリック → (4) 香川県の近代化遺産 にもどるには次の矢印をクリック → |