|

詫間海軍航空隊では、こうした二式大艇とは別途に、ゲタバキ(水上飛行機の別称)の零式水偵や九四式水偵という小型で劣速の水上偵察機などを使っての神風特攻作戦

を展開するようになった。

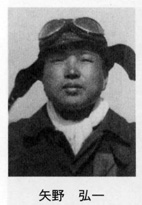

敗色濃くなった昭和20年3月には、神風特別攻撃隊琴平水心隊や魁隊(さきがけたい)という名の特攻隊が編成された。そして同年4月29日から5月28日まで の1ヵ月間には、そうした小型機の胴体に250キロの爆弾をワイヤーでしばりつけたまま、詫間湾から激戦中の沖縄戦線へ向かって、四次にわたり、36機が出撃して 52人が戦死しているが、それを知る人はあまりに少ない。 広島県江田島の旧海軍兵学校にある教育参考館という建物内の石壁には、日本の特攻戦死者全員の名前が刻まれているが、その中には次のように、詫間海軍航空隊の戦死者 52柱の名がある。 第1次:昭和20年4月29日 菊水四号作戦、琴平水心隊、安田友彦少尉(慶応大学卒)ほか4名。 第2次:昭和20年5月4日 菊水五号作戦、琴平水心隊、田中敬治少尉(東京大学卒)ほか21名。 第3次:昭和20年5月4日 菊水五号作戦、第一魁隊、碇山達也少尉(早稲田大学卒)ほか17名。 第4次:昭和20年5月28日 菊水八号作戦、琴平水心隊、山口久明少尉(鳥取農大卒)ほか6名。 この戦死者名簿のなかに、わが三豊郡からも観音寺町と財田村とに、2名の詫間海軍特攻戦死者が出ている。 第2次と第3次の出撃があった昭和20年5月4日には、琴平水心隊と第一魁隊あわせて40名が戦死しているが、  そのなかには観音寺市青柳町甲2993の21番地出身の矢野弘一少尉がいた。旧制観音寺商業学校(現観音寺中央高校)をトップの成績で出た俊才であった。

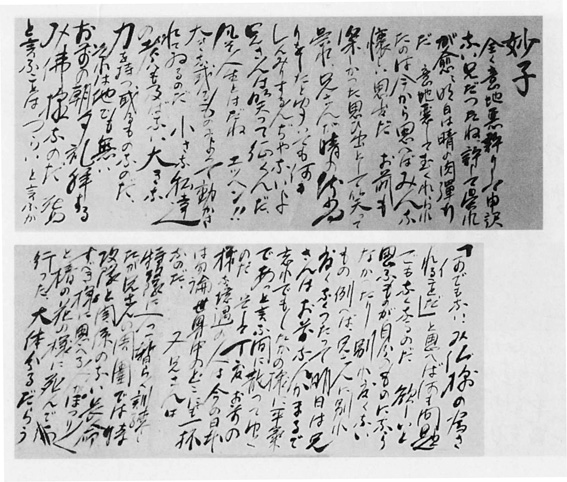

東京商大(現一橋大学)を経て海軍士官となり、沖縄周辺の敵艦に突入体当たりして23歳の命を絶った。この日、詫間海軍航空隊に近い観音寺町の自宅では、

「今日は弘一に外出許可がでる日」と聞いていたので、母はご馳走をつくり、家族みんなで弘一の帰宅を待っていた。しかし、帰ってはこなかった。その日が既

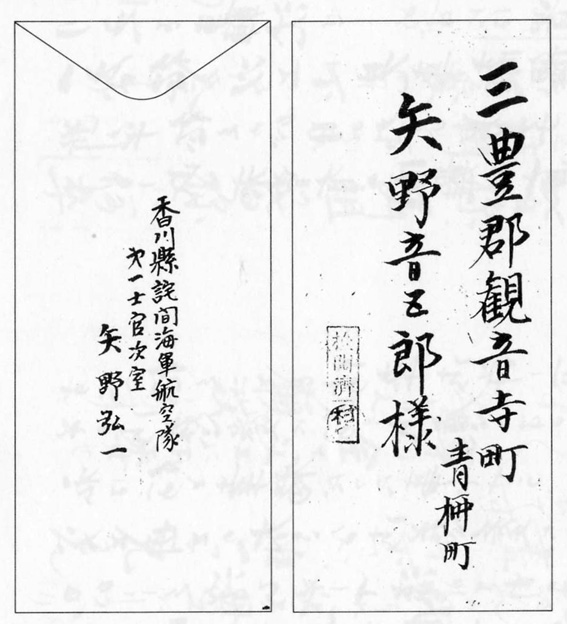

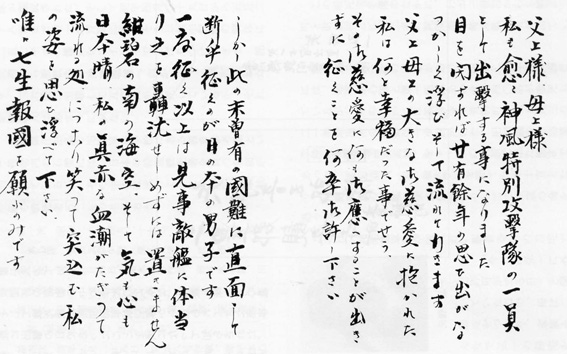

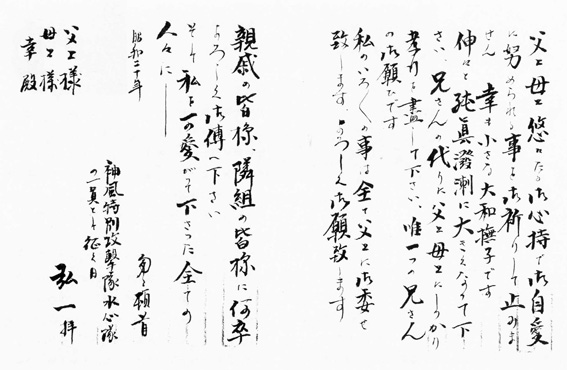

に出撃の日であったことを後になって知らされた。そして戦死後に詫間海軍航空隊から送られてきた軍事検閲済の荷物の中には次のような、両親と妹あての遺書

が入っていた。

そのなかには観音寺市青柳町甲2993の21番地出身の矢野弘一少尉がいた。旧制観音寺商業学校(現観音寺中央高校)をトップの成績で出た俊才であった。

東京商大(現一橋大学)を経て海軍士官となり、沖縄周辺の敵艦に突入体当たりして23歳の命を絶った。この日、詫間海軍航空隊に近い観音寺町の自宅では、

「今日は弘一に外出許可がでる日」と聞いていたので、母はご馳走をつくり、家族みんなで弘一の帰宅を待っていた。しかし、帰ってはこなかった。その日が既

に出撃の日であったことを後になって知らされた。そして戦死後に詫間海軍航空隊から送られてきた軍事検閲済の荷物の中には次のような、両親と妹あての遺書

が入っていた。

|

|

| 4-7-101 矢野少尉遺書1 |

|---|

|

| 4-7-102 矢野少尉遺書2 |

|

| 4-7-103 矢野少尉遺書3 |

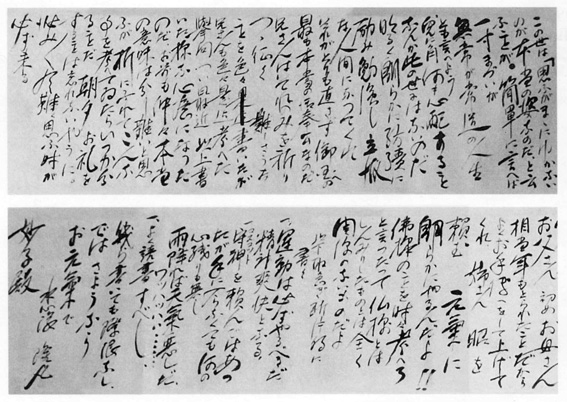

また、第4次の5月28日には7名が戦死しているが、その中の1人、重信隆丸少尉は三豊郡財田町財田上7043番地の出身である。少年時代から学業に優れ、

青春時代には哲学をこよなく愛した人で、旧制多度津中学校(現多度津工業高校)から龍谷大学を経て海軍士官となり、故郷にも近い詫間海軍航空隊へ配属されていた。

青春時代には哲学をこよなく愛した人で、旧制多度津中学校(現多度津工業高校)から龍谷大学を経て海軍士官となり、故郷にも近い詫間海軍航空隊へ配属されていた。特攻隊に編成されてからは、家族との面会は許されなかった。そこで、明日はいよいよ特攻出撃という5月27日の朝、詫間から一機の小型九四式水上偵察機が財田村へ 飛来した。そして重信家の上空を低く旋回しながらバンク(翼を上下に振ること)をして南の空へ飛び去っていった。そのとき生家の庭へ落としていった信号筒の中には両親 をはじめ家族の一人ひとりに宛てた遺書が、長い巻紙に認められていた。ここに謹しんで妹あてのそれを抜粋させていただくが、その死はあまりに早く、享年23歳の矢野弘 一とともに同年であった。 |

|

| 4-7-105 重信少尉遺書1 |

|

| 4-7-106 重信少尉遺書2 |

|

このように、前途ある優秀な青年の死が平和の砦となって、現在の日本の繁栄があることを見つめなおさなければならない。そして、「歴史の事実」を後世に正しく語り継ぐ

ことが、今を生きる老のつとめではあるまいか。

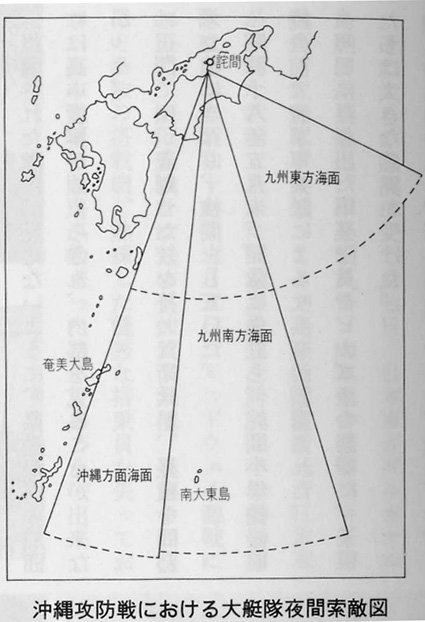

昭和20年の4月、5月といえば、米軍の沖縄上陸作戦の真っ最中である。同年6月1日に占領されるまでの2ヵ月間というのは、沖縄の中城湾(ナカグスクワン)では アメリカの航空母艦をはじめ駆逐艦や輸送船など600隻以上の敵艦隊が海を真っ黒く埋め尽くしていた。それを体当たりで爆撃するのは、詫間海軍航空隊の琴平水心隊 と第一魁隊という特別攻撃隊に課せられた任務であった。 数々の特攻機を送り出した詫間町大字香田(こうだ)の海岸では、今は亡き戦友を偲んでか、旧軍人たちがときどき供養に訪れるのを見かける。 すべては軍の機密事項だった。だから詫間海軍航空隊が特攻隊の基地であったことなどは誰にも知らされないままに数十年が過ぎた。 軍人に対して、厳しすぎるまでに厳重な守秘義務を負わせたのは、敵米軍に対してというよりも、実は味方である日本国民に対して、軍部官僚たちの無能ぶりを隠蔽 (いんぺい)するための方便でしかなかったように思えてならない。 しかし、長峯良斉(本名長峯五郎「死にゆく二十歳の真情」著者・読売新聞社刊)のような、詫間海軍航空隊にいた旧軍人たちによって善かれた数種の手記や書物など によって、戦時中の真相がようやく明かされるようになった。 その一つに、前述の日辻常雄(故人)が書いた「最後の飛行艇」(今日の話題社刊)という書物があるので、一部を紹介しておこう。 *(「最後の飛行艇」 一八六頁より) 「詫間の海岸近くに海軍飛行艇の大きな航空隊があったことは、関係者以外あまりご存知ないと思う。この南西方には陸上機の海軍観音寺航空隊も設立されていた。 詫間航空隊は18年6月1日に開隊した教育部隊であり、博多、天草の水上機隊、佐世保の飛行艇教育部隊が移動してきたものである。(中略) 20年4月25日、5航艦(第5航空艦隊)は決戦態勢を撃えるため、編制替えが行われたが、当時、既に飛行学生等の教育は停止されており、詫間教育部隊も 解散されていた。後を受け継ぐのは801空(詫間海軍航空隊のこと)の大艇隊である。この時点で801空から、その大黒柱となっていた飛行艇を分離しここ に詫間海軍航空隊作戦部隊が新たに編成され、5航艦索敵隊としてその任務を続行したのである。 詫空の兵力・・・飛行艇隊、水偵特攻隊の2隊、大艇20機、水上偵察機約100機、隊員約3000名 大艇は、すべてレーダーを装備し、5航艦の索敵を一手に引き受け、米軍夜間戦闘機と死闘を演じながら終戦まで詫間基地にとどまっていた。 そして昭和20年2月10日から終戦までの約6ヵ月間に、二式大艇は、27機、約250名の精鋭を失ったのである。いかに奮戦したかが伺い知れるであろう。(中略) 昭和20年3月17日から19日にかけて二式大艇七機が出撃したのだが、4機未帰還、1機不時着、一挙に55名の搭乗員を失ってしまった。」 (注)著者の日辻常雄は、平成7年11月11日の慰霊祭実行委員長という大任を立派に果たしたが、その翌月の12月29日には、81歳で病没された。 謹んでご冥福をお祈りする。 詫間海軍航空隊記録編集委員会 |

|

| 4-7-107 |

|

次のページに進むには次の矢印をクリック → トップページにもどるには次の矢印をクリック → |