|

航空標識の設置

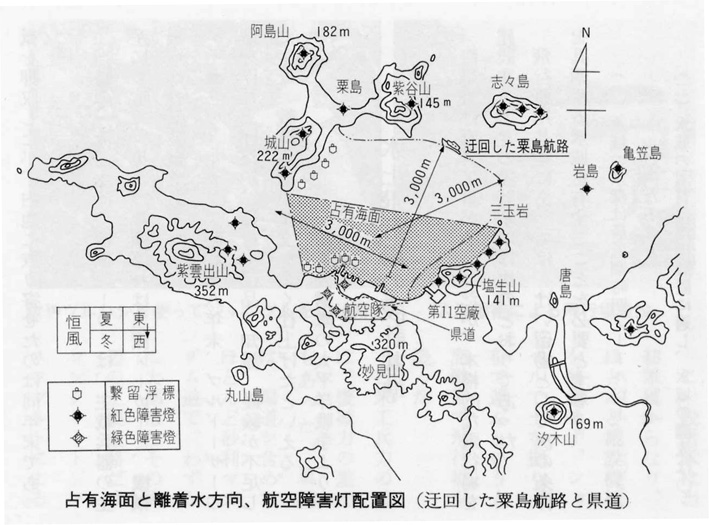

詫間海軍航空隊の本隊が香田に建設されるのと並行して、詫間町・荘内村・粟島村の主だった山頂等に電灯線を架設する工事が開始された。 飛行機の夜間飛行の際の障碍となる山や岩礁の存在を示す紅色障碍燈を設置するためである。 太平洋戦争も真珠湾攻撃・マレー沖海戦等の緒戦の戦果を喜んだのも束の間、詫間海軍航空隊が開隊した昭和18年6月といえば、 既に敗戦の色が見えはじめた時で、建設用資材は非常に欠乏していた。しかし、軍事最優先で四国水力(現四国電力)に命じて、 工事を急がせた。当時、粟島・志々島には、他の瀬戸内の島々と同じように、まだ電力が供給されていなかった。国立粟島商船学校では、 自家発電によって夜間だけ時間制限で電灯が使われていたが、一般住宅の照明はまだランプに頼っている状態であった。 そこで、障碍燈を設置するためには、楠浜粟島間と粟島志々島間の海底電線の敷設と各山頂までの電線の架設工事が必要である。 難しい工事もあったが、突貫作業で工期内に竣工した。当時の国民は、軍関係の仕事は戦地で弾丸の下で戦う兵士と同じ「お国のために」 という認識が強く、作業が順調に進んだのである。紫雲出山、城の山、阿鳥山、柴谷山、志々島、亀笠島、塩生山、汐木山等に 合計22基の障碍燈が設置された。 昭和20年に入り、第5航空艦隊の索敵を一手に引き受けて活躍した詫間海軍航空隊では、二式大艇の航続力(約7,000km)・ 高速性能(220ノット)・大型レーダーの能力を組み合わせて、100〜150カイリ(180〜240km)で敵機動部隊を捕捉して、 正確な天測位置を求め1時間ごとに報告していたが、敵戦闘機の攻撃を避けるために夜間索敵に限定し、戦闘海域における作戦行動は、 日没1時間30分後から日の出2時間前までに限定していたという。(元詫間海軍航空隊飛行長日辻常雄少佐)したがって、 詫間基地を出撃する時刻や詫間基地へ帰還する時刻が夜間になることが多く、山頂の紅色障碍燈は最重要な施設であった。 なお、終戦後、粟島村では、この海底電線を利用して各家庭への配電を計画し、国の使用許可を得たのち、四国電力に配電工事を依頼した。 そして、昭和22年から、瀬戸内の島々に先駆けて、電燈が利用できるようになり、住民から喜ばれたのである。 |

|

| 4-7-200 |

|---|

|

次のページに進むには次の矢印をクリック → トップページにもどるには次の矢印をクリック → |