|

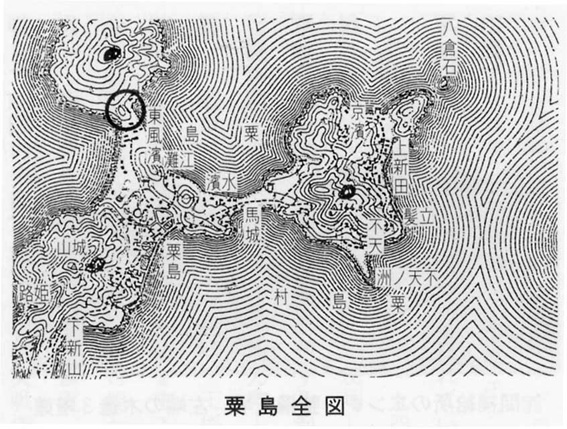

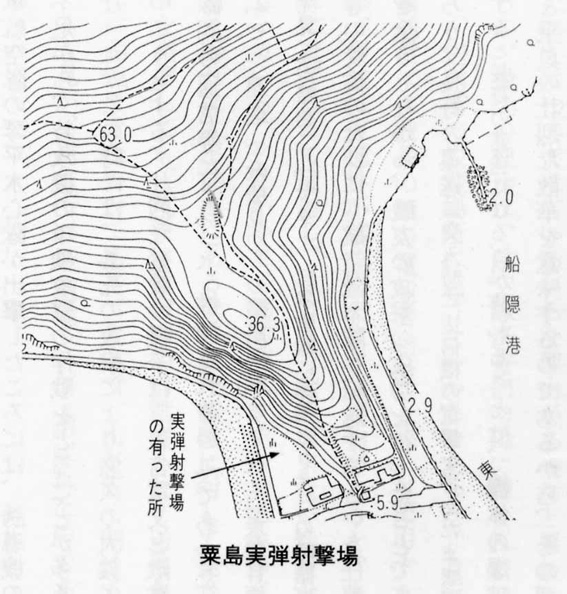

粟島の実弾射撃場

海軍でも陸上の戦闘用に、陸軍が使用していた三八式歩兵銃を使用していた。支那事変の初期、上海付近の戦闘では、海軍の陸戦隊がこの三八式歩兵銃を 使って活躍して、国民の注目を集めたものである。この銃は日露戦争の末期、明治38年に開発されたため三八式の名称が付けられている。一回に5発の 弾丸を装填し、5発打ち終わると再度5発装填する方式であった。米軍歩兵が全員自動小銃を携帯していたのに比べると、極度に劣勢な小銃であった。 明治38年に開発された兵器が、いつまでも継続して使用された理由は2つある。太平洋戦争までの各戦争において、常に日本軍が優勢で兵器改善の必要 を感じなかったことと、歩兵は自分で使用する小銃の弾は全て自分が身につけて運搬する方式であり、しかも、移動は徒歩による(これを行軍と呼んでいた) ことになっていたので、自動小銃に必要な大量の弾丸を運搬できないと考えたからである。 南方戦線で米軍歩兵や海兵隊員が使用している、自動小銃の威力を知り、あわてて自動小銃を開発したが、実戦で使用するまでにいたらなかった。 詫間海軍航空隊では実戦では、機銃や爆弾を使用するが、歩哨勤務や陸戦用に相当数の三八式歩兵銃を持っていた。海軍では海兵団ごとに、 陸軍の歩兵部隊が備えているのと同規模の実弾射撃場を持っていたが、詫間海軍航空隊にはなかった。詫間町や荘内村には適当な場所が 見当たらないため、粟島の西浜海岸に簡単な実弾射撃場をつくった。 砂浜に土を盛って10人程度の兵が一度に射撃できるようにしていた。香田からは機動艇で約20分程度で到着できる便利な場所である。 実弾射撃の当日は、数か所に赤旗を高く掲げて、立入禁止を示していた。したがって、粟島には飛地ながら詫間海軍航空隊の施設があったわけで、 村民は、我が村も役立っていると誇りに思っていた。 島の住民で私有の山林を持たないものは、秋の麦播き後の農閑期には、公有林の多い阿島で、雑木を刈って炊事や風呂たきの燃料にする慣習があった。 そこで、仕事のやりくりをして、せっかく雑木取りに出向いても、実弾射撃に遭遇して、無駄足を踏むことが多かったが、誰も不平を言う者はいなかった。 |

|

| 4-7-300 |

|---|

|

| 4-7-301 |

|

次のページに進むには次の矢印をクリック → トップページにもどるには次の矢印をクリック → |