|

呉海軍軍需部詫間補給所

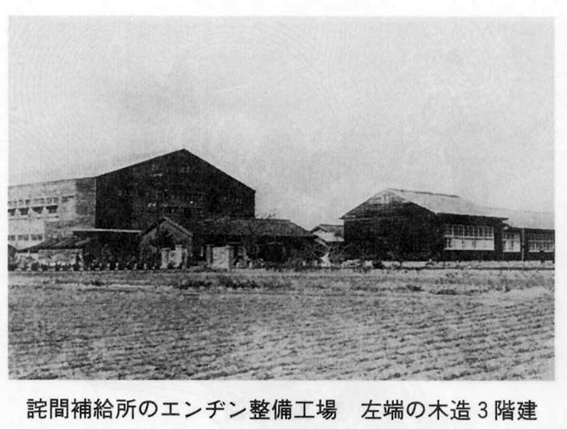

一方 須田東、新浜地区(現在の詫間中学校一帯)には、呉海軍軍需部、詫間補給所の建設も、内務省の直営工事として航空隊の建設 と併行して進められた。 浜田の城山と周辺の丘を削り、城山から新浜までトロッコ列車用のレールが敷かれ、県道との交差点には踏切の遮断機が設置され、花崗岩土 を満載したトロッコ列車が小型の機関車に引かれ、終日運行された。こうして補給所用地は順次整備された。 そのため、現在の城山から城の荒神宮までの丘陵地は削り取られ、昔の面影は失われている。(現在の城下住宅付近) 地形の栗石にしても、丸亀市の土器川から、砕石は中郷の強路山の砕石場からダンプトラックでピストン輸送をしていた。 当時、内務省には、ダンプトラック、砕石機、ロードローラー等は所持していたが、整地に必要なブルドーザーは開発中であり、 整地はほとんど人力であった。 現在の詫間中学校の全敷地面積より広い用地であり、海へ入るスベリと呼ばれる滑走路等、地耐力35トンの土地である。土器川の粟石 は二段に積まれ、強路山の砕石は目つぶしに使用していたようである。 砕石された中郷の強路山の一部は大きく削り取られ長い間岩肌が露出していた。現在は豆かずら、つた等に覆われて、砕石跡地ほ判別できない。 この補給所は、詫間海軍航空隊の飛行機、糧秣、衣料等、航空隊に必要な機械、物資を補給する目的で作られたもので、広工廠で修理した飛行艇 や水上偵察機を格納する啓正式移動格納庫があった。 全幅40メートル、長さ25.630メートルの九七式飛行艇が2〜3機入るほどの大きな建物のほか、暗緑色に塗られた倉庫が3棟、木造3階建て の建物等があった。暗緑色に塗られた倉庫には、梱包された九三水中練(九三式水上中間練習機)、木製二翼のプロペラ、ジュラルミソ製の三翼の プロペラ(二式水戦用)、四翼プロペラ(二式大艇用)からエンジン等、詫間海軍航空隊に必要な物資が保管されていた。 この補給所も、昭和19年(1944)10月以降実戦部隊801空が詫間航空隊を使用したので、詫間海軍航空隊をはじめ、四国に所在する海軍航 空基地の飛行機修理と改造の迅速な支援能力向上のため、呉の広第11海軍航空廠が空襲を避け、工場疎開を兼ねて、詫間補給所の啓正式移動格納庫 を主工場とし、第11海軍航空廠詫間工場として、飛行艇から水偵等、水上機から陸上機まで、広い範囲の修理、改造を開始、終戦まで四国内の海軍 航空基地の実戦機を飛ばした。 |

|

| 4-7-400 |

|---|

|

次のページに進むには次の矢印をクリック → トップページにもどるには次の矢印をクリック → |