| |

|

9-02001 丸亀ドイツ兵俘虜研究会の面々 (左より入江、森、嶋田、大西、田村、写真撮影:赤垣) | |

|---|---|

| |

| 9-02002 回天発射訓練基地跡遠景 | |

|

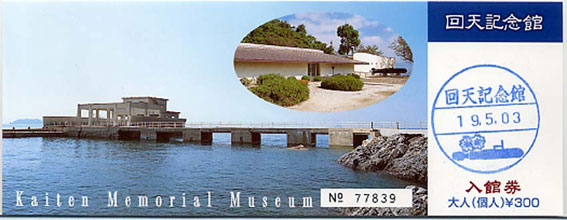

人間魚雷「回天」 太平洋戦争の末期、“天を回らし、戦局を逆転させる”という願いを込めて、人間魚雷「回天」は誕生した。 これは、魚雷に大量の爆薬を搭載し、隊員自らが操縦して敵艦に体当たりするという特攻兵器で、隊員の訓練基地が置かれた大津島には、全国から20歳前後の精鋭たち が集まり、毎日厳しい訓練を繰り返していた。そして、窮地に立つ祖国を守るため、多くの若者がここから出撃していったのである。 <回天記念館パンフレットより> | |

| |

| 9-02003 今も残る施設跡(変電所、危険物貯蔵庫、点火試験場) | |

| |

| 9-02004 回天記念館チケット | |

| |

| 9-02005 記念碑 | |

| |

| 9-02006 記念館内 | |

| |

| 9-02007 記念館内 | |

|

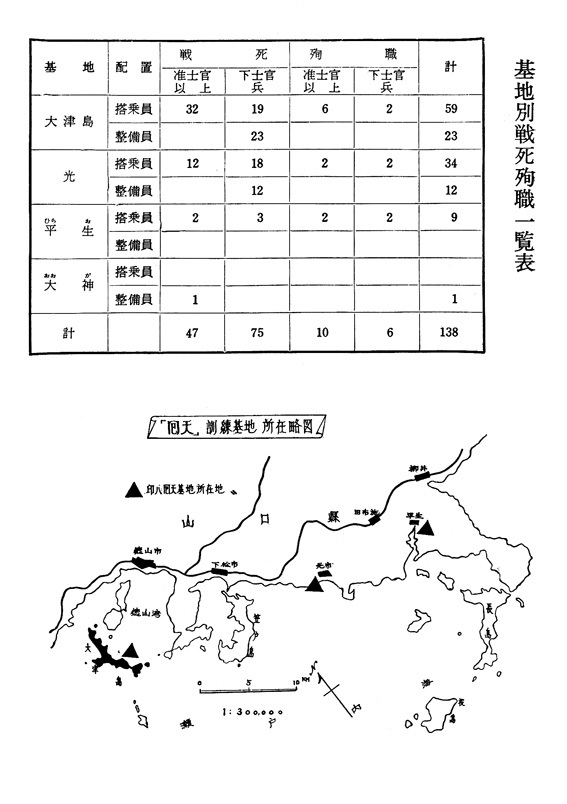

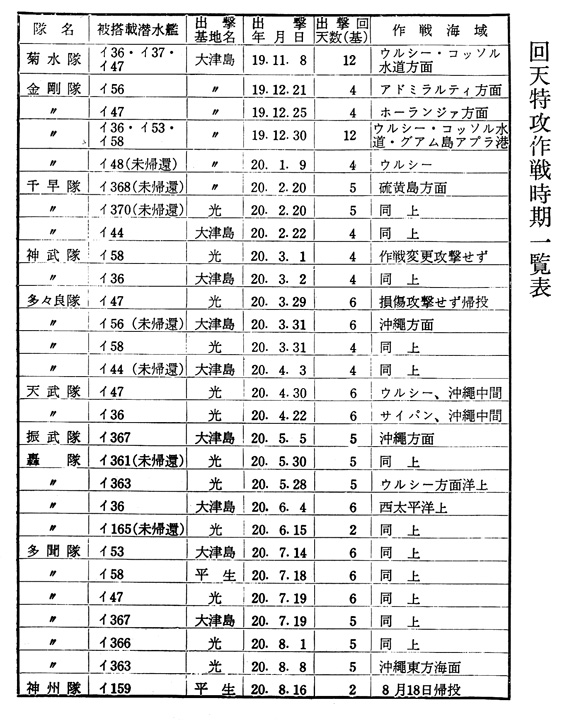

1943年(昭和18年)夏、日本の敗退が続く中、二人の青年士官が戦局を逆転するには体当たりによる特攻作戦しかないと、人間魚雷を構想。その後、戦局はさらに 悪化し、海軍省はついに試作兵器を完成させ、1944年(昭和19年)年8月、正式兵器として採用された。祖国を守りたいとの一心から、特攻兵器「回天」は誕生した のである。そして同年9月、魚雷試験発射場のあったここ大津島に回天基地が開設され、全国から多くの若者たちが集まってきた。 終戦までに訓練を受けた回天搭乗員は1375人にも及んだ。そのほんどが兵学校・機関学校出身の若者や学生出身の予備学生、20歳に満たない予科練出身者たちだった。 年齢も17歳から多くても28歳前後の若者であった。 回天による戦没者は、搭乗員、整備員他145名、没時の平均年齢は21.1歳である。 <回天記念館パンフレットより> | |

| |

| 9-02008 回天模型 | |

| |

| 9-02009 回天内部模型 | |

| |

| 9-02010 発射訓練基地跡内部 | |

|

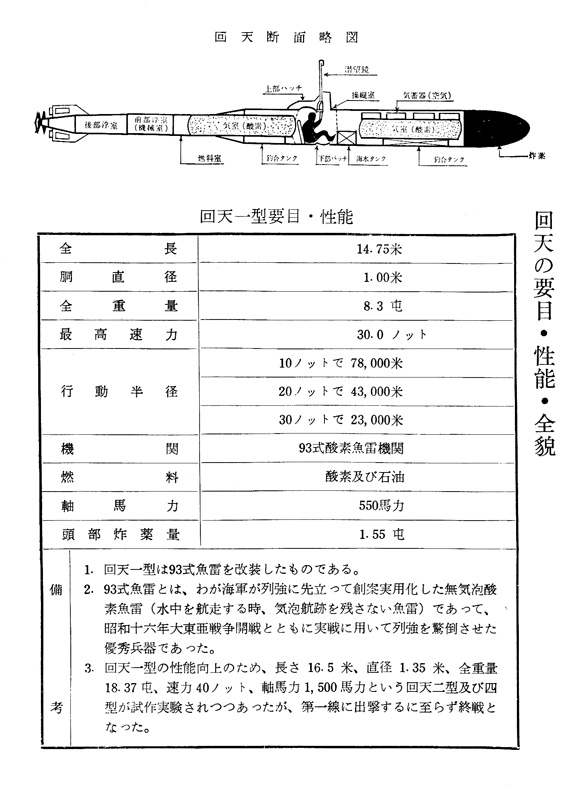

この回天発射訓練基地跡は、昭和14年(1939)に建設された「九三式酸素魚雷」の発射試験場を、人間魚雷の回天の発射訓練に活用したものです。 「九三式酸素魚雷」は、昭和8年(当時の日本暦二五九三)に製作されたもので、長さ8.5m、直径61cmで、速力は50ノット(おおよそ90km)で、 世界で最も優れた兵器のひとつでした。 この魚雷の発射試験は、魚雷を調整工場(現大津島小学校地)からトロッコに乗せて、トンネル(隨道)を通って、ケーソン(鉄やコンクリート製の箱)で 構築された発射台まで運び天井クレーンで台の穴から海面に降ろして行われていました。 昭和19年9月5日から、この施設を利用して回天の発射訓練に使用することになりましたが、「九三式酸素魚雷」を改良して人が乗れるようにした回天は、 長さ14.75m、直径1mあり従来の穴から降ろせないので、別にクレーン(起重機)を設置して、突堤から海面に降ろしました。 (今もクレーンの支柱跡が残っています) ここを起点として発射訓練が行われ、馬島回りのコ−スや大津島回りのコースなどがありました。 なおトンネルは当時のもので長さ247m、入口の幅3.5m、高さ4mで中央部の複線で広くなっている所には、当時を回想する7牧の大きな写真が展示されています。 <周南市都市整備課説明より> | |

| |

| 9-02011 発射訓練基地跡よりトンネル | |

| |

| 9-02012 ジオラマ(回天記念館内) | |

| |

| 9-02013 | |

| |

| 9-02014 | |

| |

| 9-02015 | |

|

次のページに進むには次の矢印をクリック → トップページにもどるには次の矢印をクリック → |