KENWOOD L-02A

KENWOOD L-02A

170W+170W INTEGRATED AMP. ¥550,000

KENWOOD L-02A

KENWOOD L-02A

170W+170W INTEGRATED AMP. ¥550,000

1981年に,トリオ(現ケンウッド)が発売したプリメインアンプ。当時,国産,海外機を問わずプリメイ

ンアンプとしては飛び抜けて高価格で,まさに超弩級機といえました。もちろん性能の方もプリメイン

としては飛び抜けていました。同価格帯のセパレートアンプと十分性能的に比較対象となりました。

いやむしろ勝っていた部分もあったかもしれません。当時トリオ株式会社が,実験的高級機を発売

するにあたって名乗っていたケンウッドブランド(当時は本当に高級機だけにつけられていたブランド

名でした。)のこのアンプは多くの特徴を持っていました。まず,ダイナミック・リニアドライブ・サーキットと称するローパワーアンプとハイパワーアンプの切り換え

方式の採用です。通常の音楽鑑賞ではほとんど大パワーを必要としないため,音質重視の歪み率が

0.0001%以下のクオリティの高いローパワーアンプがスピーカーをドライブし,約50Wまでは,この

ローパワーアンプが,定格で170Wを出すことのできる大容量の電源部で駆動されることになり,スピ

ーカー負荷変動にも影響されにくく良好な特性が確保されていました。また,瞬間的な音楽のピークな

どの大出力が必要なときだけハイパワーアンプに切り替わるというものでした。このハイパワーアンプは

0.003%以下の低歪み率が維持され,しかもこのハイパワーアンプが働くのはピーク信号が通過する

ごく短い瞬間になるため,発熱量,内部損失も極小に抑えられていました。大出力のパワーアンプは小

出力時の音が荒いという欠点をうまくカバーし,小出力パワーアンプの音の質はよいが迫力に欠けると

いう欠点もカバーするという巧妙なものでした。事実その成果は透明感のある音に現れていました。

パワーアンプは,初段にワンチップ・デュアルFETを使った差動増幅回路,2段目に,高周波特性にすぐ

れたデュアルFETを用いて,高い周波帯での不要な位相回転を防ぎ,オープンループ時の周波数特性

を拡大し,スイッチング歪みやクロスオーバー歪みの発生を抑制していました。出力段は,パラレルプッ

シュプルのDC構成が採用され,170W+170Wの大出力と0.003%以下の低歪み率が両立されて

いました。次にあげられる特徴は,別個体になっていて切り離しも可能な強力な電源部でした。磁気的にも静電

的にも歪みや雑音の原因になりやすいトランス等の電源部をセパレートする事は効果的だったと考えら

れます。現在でも多くのプリメインアンプで電源部の影響をいかに減らすか,そのシールドで苦心してい

ますから。

電源部は,4トランス構成で,トータルで7独立巻線となっており,パワー部が電圧増幅段用/電力増幅

段用Lch/電力増幅段用Rch/,コントロール部がイコライザーA級増幅段用/B級増幅段用/ラウドネス

コントロール用/リレーやLEDの駆動用/リモートパワースイッチ用と,8電源構成と,徹底した干渉を抑

える構成がとられていました。さらに,パワー部の電力増幅段はL・Rチャンネルごとに36,000μFの

大容量ケミコンが搭載され,上述のように電圧増幅段が専用巻線となっていることで,電力増幅段から

の影響がカットされていました。そのうえ,信号レベルの小さな初段増幅回路には,定電流+定電圧素

子によるデカップリング回路が設けられ,電圧増幅回路内での干渉も排除されていました。

もうひとつの大きな特徴は,シグマドライブでした。これは,スピーカーまでもアンプのフィードバック の中

に組み込んで最適なスピーカー駆動をしようというものでした。当時のトリオのカタログによると,アンプ単

体の歪みがいかに少なくても,スピーカーからの逆起電力(スピーカーの動きの暴れによって発電作用が

起こり,音楽信号とは関係ない電気信号がアンプに戻ってくるのだそうです。)によって実際には,多くの

歪みが発生するのだそうです。それを防ぐため,理想的なスピーカー駆動が行われるというものでした。

スピーカーを駆動する力を表すと考えられるダンピングファクターは,カタログの諸元表によると10,000

以上と飛び抜けて大きい数字を示していました。(ふつうのアンプは何十という単位でした。)

イコライザーアンプも,新開発でMC・MM入力差換えイコライザーアンプが搭載されていました。それまで

のアンプでは,小出力電圧のMCカートリッジに対応するために,(1)FET入力で入力インピーダンスとNFB

の利得を切換える方式,(2)MMカートリッジ用イコライザーの前にMCヘッドアンプをもつ方式がよく使われ

ていましたが,(1)では,FET入力のためにMCのSN比が劣化する,(2)では,MCカートリッジからの信号

は必ず2つのNFループを通るため,MCがMMの性能を超えられないといったデメリットがありました。L-02A

では,MCカートリッジ用,MMカートリッジ用に,入力部の差動回路とNF素子をそっくり差換える方式が採用

されていました。出力インピーダンスの低いMCカートリッジ用には,バイポーラトランジスターを4パラレル差

動としたカスコード負荷による入力回路,出力インピーダンスの比較的高いMMカートリッジ用には,Hi-gm

FETを差動としたカスコード負荷による入力回路を差換えて使用するようになっていました。基本増幅部は,

定電流回路が多用され,各バイアス電圧の安定度を高めてCMRR(Common Mode Rejection Ratio

同相信号除去比)やSVRR(Supply Voltage Rejection Ratio:電源電圧が変化したときに,出力電圧

がどれくらい影響を受けるか,を表す指標)などの諸性能を極限まで改善した3段差動増幅回路が採用され

ていました。また,ファイナル段はHi-fT電力増幅用トランジスターによる2段ダーリントン・コンプリメンタリー

出力回路が採用されていました。さらに,Aクラス段,Bクラス段ともに独立した整流回路をもつイコライザー

専用電源とされ,出力回路の電流変化が前段に悪影響を及ぼさないようになっていました。

全ての増幅系が1つの筐体に収められたプリメインアンプの型式をとるため,相互干渉を防ぐための内部

構造がとられていました。増幅回路の各ステージは,信号の流れに沿って配置され,各ステージ別に完全

にシールドされ,静電的,電磁的な干渉も,電源ブロックの完全隔離と合わせ徹底して排除されていました。

パワー部のパワートランジスターは大型放熱器に取り付けられ,さらに放熱器を支えるフレームやシャーシ

は通常の1.6倍の厚さとして,少々の振動ではビクともしない構造となっていました。また,前面パネルは

4mmと6mmのダブルパネル,ケースについては4mmのアルミが採用され,外部の振動の影響も排除する

重量設計となっていました。

上述のように,アンプ内部の電位差から生じる音質の劣化を抑えるため,電源部,シャーシ,結線などのす

べてがΣドライブ理論に沿って設計され,各アース間の電位差が発生しない構造とされ,プリント基板のパ

ターンや配線においても,各アースが共通のインピーダンスをもたないようにして1カ所のアースの基準点が

明確化されていました。

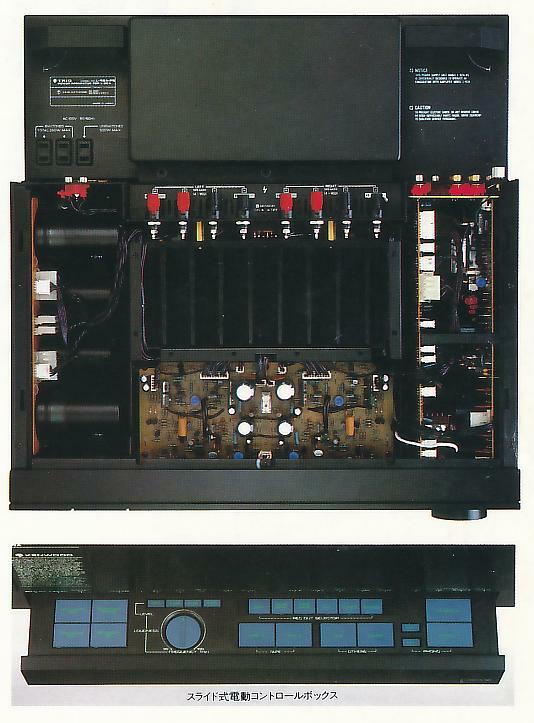

筐体のデザインは,フロント側から見ると,電源スイッチ,ボリュームと入力切換,インジケーターのみが並ぶ

シンプルなものとなっていますが,下部にスライド式電動コントロールボックスが装備され,各種のコントロー

ル機能等が収められていました。このコントロールボックスは,超低雑音・低速高トルク直流コアレスモーター

で駆動され,スムーズに開閉できるようになっており,万一動作中に何かにぶつかったり,指を挟んだりした

ときには,すぐに動作が反転する安全設計がなされていました。また,ボックスを引き出したまま電源スイッチ

をOFFにした場合には,自動的にボックスが引き込まれてからOFFになるようになっていました。

とにかく,当時のトリオが発売した超弩級の名機だったと思います。当時,オンキョーのA-820GTからアンプ

をセパレートアンプに一気にグレードアップしようと機種選びをしていた先輩が,このL-02Aも比較対象に入れ

実際に,価格帯がやや上回るセパレートアンプと比較しても音質的に勝る部分があり,最後まで考えていたこ

とを思い出します。そして,このL-02Aは,今のアンプと比べても音質的に決して引けを取るものではないとわ

たしは思っています。

以下に当時のカタログの一部をご紹介します。

かくて,オーディオの未来を捉えた。

究極を目指したより高度な観点から増幅系を見つめ直して,ハイパワーアンプL−02Aが完成。

Σドライブとダイナミックパワーサプライという,トリオが誇る2つのスピーカードライブ理論を合体

した独自のダイナミック・リニアドライブ・サーキットを搭載。0.003%の低ひずみ率で170W+

170Wを達成。また,世界初のMM・MC入力差替えイコライザーを採用するなど,オーディオの

未来を語る新しい原点の誕生です。

| ◎新開発のMM・MC入力差替えイコライザーアンプ。 |

| ◎アンプの入力波形=スピーカーのドライブ波形。

スピーカーの入力端子までを保証するΣドライブ。 |

| ◎低インピーダンス負荷にもすぐれたドライブ能力を示す

ダイナミック・パワーサプライ |

| ◎大容量電源部 |

| ◎初段にデュアルFETを使ったDCパワーアンプ |

| ◎各ステージを完全シールド,

相互干渉を防いだシャーシ構造 |

| ◎鳴きを抑えた重量級設計。 |

| ◎Σドライブ理論にそった独自の回路設計。 |

| ◎着脱可能なセパレート電源 |

| ◎豊富なファンクションを内蔵した

スライドコントロールボックス |

●総合特性●

| 定格出力 20Hz〜20kHz両ch動作8Ω | 170W+170W |

| ダイナミックパワー | 250W(8Ω)

390W(4Ω) |

| 全高調波ひずみ率

TUNER・AUX・TAPE→SP端子 定格出力時 20Hz〜20kHz(8Ω) 1/2定格出力時 20Hz〜20kHz(8Ω) PHONO→SP端子(Vol−20dB) 定格出力時 20Hz〜20kHz |

0.003%

0.003% 0.004% |

| 混変調ひずみ率(60Hz:7kHz=4:1)

TUNER・AUX・TAPE→SP端子(8Ω) |

0.003% |

| 周波数特性(TUNER・AUX・TAPE→SP端子) | DC〜400kHz −3dB |

| SN比(IHF−A 定格出力時)

PHONO(MM)→SP端子 PHONO(MC)→SP端子 TUNER・AUX・TAPE→SP端子 |

91dB以上

73dB以上 110dB以上 |

| サブソニック・フィルター | 18Hz 6dB/oct |

| ラウドネス・コントロール(Vol−30dB)

30Hz〜100Hz連続可変 |

+3dB/+6dB/+9dB |

| ダンピングファクター 55Hz(8Ω) | 10,000以上 |

| ライズタイム | 0.9μs |

| スルーレート | ±150V/μs |

| 入力感度およびインピーダンス

PHONO(MM)→SP端子 PHONO(MC)→SP端子 TUNER・AUX・TAPE→SP端子 |

2.5mV/47kΩ

0.1mV/100Ω 150mV/30kΩ |

●イコライザーアンプ部PHONO→TAPE REC●

| PHONO最大許容入力

MM 1kHz ひずみ率0.0007% MC 1kHz ひずみ率0.0007% |

350mV

15mV |

| PHONO RIAA偏差

PHONO→TAPE・REC 20kHz |

±0.2dB |

●出力レベルおよび出力インピーダンス●

| TAPE REC(PIN) | 150mV/430Ω |

| PRE OUT(最大出力) | 2V/600Ω |

●電源部その他●

| 電源電圧・電源周波数 | 100V 50Hz/60Hz |

| 定格消費電力 | 420W |

| 電源コンセント 電源スイッチ連動

電源スイッチ非連動 |

2個 250W

1個 500W |

| 最大外形寸法(幅×高さ×奥行)/重量

本体,電源のドッキング時 本体部 電源部 |

480×183×482(mm)/34.5kg

480×183×343(mm)/17.5kg 480×181×163(mm)/17kg |

※本ページに掲載したL−02Aの写真,仕様表等は1982年5月の

TRIO(KENWOOD)のカタログより抜粋したもので,ケンウッド株

式会社に著作権があります。したがって,これらの写真等を無断で

転載・引用等することは法律で禁じられていますのでご注意ください。

現在もご使用中の方,また,かつて使っていた方。あるいは,思い出や印象のある方

そのほか,ご意見ご感想などをお寄せください。