|

| 10-7000a |

|---|

|

| 10-7000 |

|

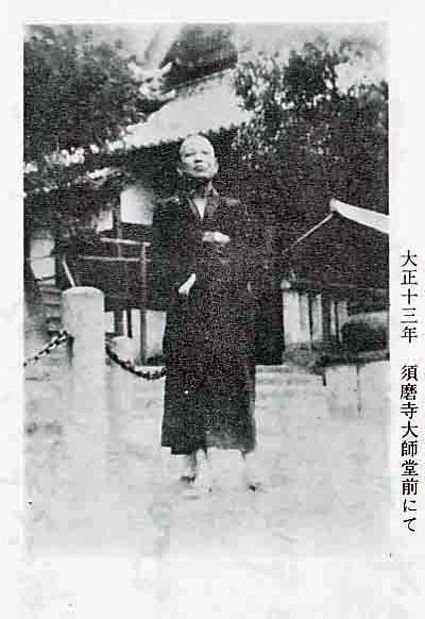

明治18年(1885)1月20日鳥取県邑美都(現鳥取市)に生まれる。本名秀雄。鳥取一中、一高、東京帝大法科卒。会社の要職に就くが、

大正12年(1923)妻と財を捨て、京都に西田天香が主宰していた修養団体・一燈園に入るが力仕事で体が続かず、知恩院の塔頭常称院の寺男とな

る。その後、寺を転転とし、無一物の托鉢の生活に入る。

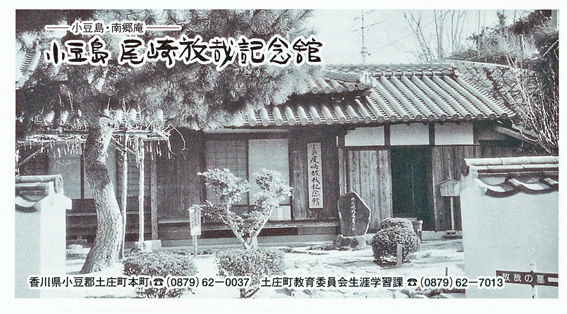

一高時代、一級先輩の自由律俳句の荻原井泉水を知り師事した。井泉水の紹介で、小豆島の井上一二(文八郎)を頼って来島。西光寺住職杉本玄々子(宥玄) の好意で、大正14年8月20日から、西光寺奥の院南郷庵(みなんごあん)の庵主として居住。行住坐臥、俳三昧の生活を営むが、極度の栄養失調と持病 を悪化させた。近くに住む漁師夫婦の看病にもかかわらず翌年の4月7日入寂。 享年42才.戒名 大空放哉居士 |

|

| 10-7001 |

|

| 10-7002 |

|

尾崎放哉は、あえて、社会の秩序からはみ出した俳人である。

放哉の句に、 夕べひょいと出た一本足の雀よ と、いうのがある。放哉は二本足の雀より、一本足の雀の方が好きだったし、両目の人より、片目の人間の方が好きであった。 放哉は、人間知性の過信を蔑視し、世俗のモラルを嗤った。つまり、〝まとも″はくだらなかった。財布をはたいて寒くなるのは、晋通、ふところであるが、放哉は鼻が寒いという。 ここに、放哉の価値転倒の世界がある。だから、社会の約束ごとを決済する約束手形を、一枚も持っていなかった。すべてが不渡りで、社会の秩序からはよけい物になった。 放哉は、妻も、財産も、地位も捨て、そんな社会と人間を拒絶して無一物、裸一貫となった。 ある日、寂寥の深淵に立っている己の孤影にめぐり逢った。放哉は堪え難く淋しかった。それを決済してくれるものは酒であった。 人は、放哉を飲んだくれといい、忘恩の徒と蔑すんだ。しかし、そうではなかった。酒こそ、放哉に俳句と真実を伝えた恩寵であった。放哉の俳句ほ字面から意味を引き出すのは簡単だが、 従来のいわゆる「俳句鑑賞」的な批評からは、放哉の心の深淵に迫ることはできない。 放哉は四十二歳で亡くなった。 春の山のうしろから烟が出だした と、いう辞世の句は、放哉の生と死の讃歌であった。 『放哉の秀句』上田都史 潮文社より |

|

| 10-7003 |

|

(10)-07-1 尾崎放哉 略年表 (10)-07-2 尾崎放哉 俳句 次のページに進むには次の矢印をクリック → トップページにもどるには次の矢印をクリック → |