|

| 4-0001 香川県の成立(数字はすべて明治) |

|---|

|

| 4-0002 戦前香川県庁(戦前絵葉書より) |

|

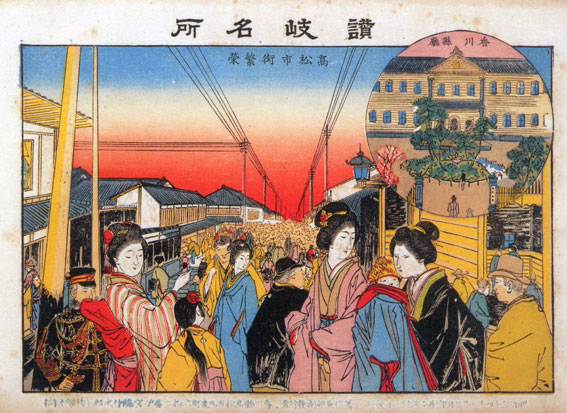

| 4-0003 讃岐名所(戦前絵葉書明治34年発行より) |

|

明治4年(1871)3月27日、丸亀藩知事京極朗徹(あきゆき)と多度津藩知事京極高典(たかまさ)は、藩をあらため県と称し、

官員・農政・会計などすべて県が統括することを政府に建議し、全国にさきがけで廃藩置県を実施した。そして丸亀藩領と多度津藩領をあわせて、丸亀県が誕生した。 同年7月14日、高松藩は全国263藩とともに廃藩置県を実施し、高松県となった。さらに11月5日には丸亀県と高松県が合併して香川県(第1次)となった。 管轄地域は讃岐一円の11郡1島で、88区・374ヵ村・22浦・32市街であった。県庁は高松内町の松平操旧邸が使われ、香川県権令(ごんれい)に林茂平 (土佐の人)が就任した。 しかし、わずか1年3ヵ月で6年2月20日に阿波(徳島県)と合併し、名東(みようとう)県に編入させられた。県庁も徳島に置かれ、高松には出張所が置かれた。 名東県は88区に分けられ、うち讃岐は12の大区に分けられ、さらに55の小区に分けられた。大区には区長(郡長)、小区には戸長(村長)を置いた。 明治7年8月、はじめて名東県の県会が開かれた。讃岐から区長の松本貫四郎・山田政平・片山高義の三人が仮議員として出席し、税負担率が高いこと、 税金の大部分が阿波側の治山治水に使われていることなどをとりあげて、阿波側議員と激論した。その後もいろいろ不満があって、8年9月5日、 名東県から分離して香川県(第2次)が置かれた。しかし、県民が期待した再置香川県は、たった2ヵ月で9年8月21日、こんどは伊予と合併させられて愛媛県となった。 県庁は松山に、高松には支庁が置かれた。 明治10年6月に愛媛県の特設県会が開催され、議員定数70名で讃岐から31名が選出された。 明治11年7月22日「郡区町村編成法」が制定され、讃岐は12郡・67町・348村・17島であった。このころの手紙をみると、「愛媛県讃岐国高松七番丁七番屋敷」 と書かれている。 もちろん讃岐人にとっては、県庁が達すぎること、交通が不便であること、税負担の不公平など不満が多くあり、明治16年に有志が連名で「香川県独立」を政府に請願して いる。18年11月になると、小西甚之助・鎌田勝太郎ら11人が連名で内務卿山県有朋に「予讃分離」の建議書を提出するなど、香川県独立運動が表面化した。 あいつづいた請願に、政府も香川県の独立を決め、21年12月3日勅令第79号をもって香川県(第3次)を設置した。 初代香川県知事林薫(ただす)、面積1776平方キロ、12郡・83町・404村、人口66万5036人。高松の浄願寺を仮庁舎として、12月27日県庁の閉庁式を 行った。県庁職員は160人であった。 県独立に奔走した松本貫四郎 松本貫四郎は、屋島潟元(かたもと)の高松藩侍医柏原謙好(けんこう)の二男として天保三年(1832)に生れた。山川孫水の塾で和漢学を身につけ、かたわら武芸にも すぐれ、とくに槍術が得意で上原善太道場で指南をうけた。のち江戸に出て、種田流の槍のつかい手平田重兵衛の門人となり、奥義をきわめた。 やがて帰郷し、高松藩士松本理兵衛の養子となった。慶応四年(1868)一月「鳥羽伏見の戦い」に、高松藩は幕府に味方したということで朝敵とされ、高松藩討伐のため 官軍進発という事態にさいし、藩主松平頼聡(よりとし)の命をうけて官軍との交渉に奔走活躍した。 明治3年(1870)10月高松藩少属となり、翌年9月頼聡の官命による移住を阻止しょうと農民が騒いだとき、貫四郎らは朝旨を伝えて農民団をしずめ、これを退去させ た。明治四年に高松県権(ごんの)大属となり、上京して高松の政状を報告した。同年11月高松県が廃止され、香川県が置かれると、貫四郎はこれからは外国の事情を知るこ とが急務であると、外国語のできる教師を雇い私立学校を建てて英仏語を教えさせた。 明治8年、貫四郎と福家清太郎らが中心になり、高松丸亀町に「信立社」が設立された。これは士族授産のための資金の貸与を目的としたもので、基金4300円を士族 430人ほどから集めていた。さらに明治11年に貫四郎は、金融斡旋のため「第百十四国立銀行」をおこしている。 一方、貫四郎は「興讃社」をもおこし、殖産興業をはかるため機関紙、「南海新聞」を発刊し、「国粋を保存し、改進していかねはならぬ」と主張したので、人びとは 「帝政党」とよんだ。 明治9年8月、香川県が愛媛県に合併されると、愛媛県会議員に当選した貫四郎は、両県の古くからの人情・風俗などの相違、また税金や政治の運営で讃岐側にとって 不利益が多いことを県会で主張した。彼は分県運動の中心的存在となって、有志と東奔西走の活動を開始した。政府もついにその誠意をみとめ、明治21年12月、 愛媛県を割って香川県が独立した。 翌年2月香川県会議長となり、6月に香川県教育会長に選ばれた。明治24年貫四郎はみずからの臨終にさいし、高松市貧民施薬料として金1000円を高松市基本財産の うちへ寄付した。60歳であった。 |

|

| 4-0004 愛媛新聞コピー(明治9年12月8日金曜日発行より)香川の記述部分 |

| ○讃州高松の景況(ありさま)○市街は頗る清潔且つ礦大(こうだい)にして東西の道程殆んど五十丁○区戸長は人望あり○学校は共立多く公立稀なりなかんづく師範学校 一箇所あり其の建纂はヨーロッパ風にして実に美観と云うべし又女工場も多くして処女を集めて縫績す○旧藩主の城郭あり玉藻城と云う海岸にそびえ壮麗なり中に千餘の陸 兵屯集せりこれ高松営所なる○病院は旧藩の学寮を公立としその庭園広濶にして空気の流通よろしく且つ汲水最も便なる良地なり院長は岐阜県の人にて今井杏平と云う痼疾 を回生せしこと数ふるに勝へず又傍らに医学講筵を設けて生徒の教育実に至れりと云う○神道中教院は国幣中社田村神社の宮司松平氏(旧藩主の一族)の尽力にて追々盛大 となれり○産神は県社石清尾八幡宮と称して旧藩の頃より参詣多し○郵便局は一箇所にして手紙の往来最も繁盛なり○華族は松平の一家のみにて其名は一楽公と云って封建 の時は連枝なりと云う○士族は廃藩以来勇気凛烈の気色を失う○儒家は多しと雖どもなかんづく鴻儒と称する者は片山藤沢の両先生なり○西洋医者は三四家にして皆患者の 乞診日々庭門に群集せり又漢方家は許多(あまた)ありと雖ども多くは門閥の医者なり○よこ文字の学生は甚少し己に当春も英国留学の山田高原松田の三氏帰朝すれども家に帰へら ず今みやこに寓せり○博文社と称して新聞誌の展覧所あり又該社より所々へ諸新聞誌の函を設け天下の異事珍談を報告す○太陽暦を登用するものは上等族のみ然れども御祝 日には上下の別なく竿頭に国旗を翻へし暮には神燭を奉じて是れ毎軒一同なり(餘は此次) |

|

| 4-0004 愛媛新聞コピー(明治9年12月11日月曜日発行より)香川の記述部分 |

| ○前号高松景況のつづき○出雲教会所は毎月一日と予の日に正直の説あれども至って寡なし○寺院夥多して神主少なし故に神葬祭を見ること稀なり○巫女卜者の類多くして 医療の妨げをなすこと鮮なからだ○丸亀町の北詰に迷い児を留置く巨大な標石あり○溶室(ふろや)数十所ありと雖(いえ)ども皆男女雜湯(混浴)にして其醜風見るに忍 びず聞く近日御制禁ありと○街灯は至て稀なり往々ひとつ或いはふたつあれども点灯することなし○風流雅人多くして書画或いは茶器の類流行せり○西洋舶来店はみな盛ん なり○軍用の縫匠店(仕立て屋)は至って繁盛なり○人力車は幾(ほと)んど千余輌に及べり○牛肉或いは牛乳を哺するは上等族に多くして下等の者は至って之を嫌う ○写真場は数所あれども精巧の者は僅かに一二のみ○店肆貸し借り取引は浪華の如く一年六回として市中一般能く行れり○日曜の放学日には小学生徒或は漢学書生等破れ袴 を着して多く往還せり○乞食並びに骨犬は甚だ稀なり洋犬は時々街を奔走せり○当世流行の散切り上等族のみにして下等族はもとの通り○遊廓は八重垣と称して数多し楼閣 高壮なれども至て不景気にして三味線の音を聞かず○芝居小屋三箇所見世小屋五箇所ありてそのうち舞踏閣と云える常見世は最も華麗且つ天窓多くして炭酸の気鬱すること なし○割烹店は皆不景気にして生肉腐食せり○力士に黒岩重太郎と云へる有名の夫あり三尺の童子をも知らざる者なし○市街一般に童謡ありて秋麦粉秋豆粉と云ふ○公園は 栗林と称する旧藩主の別荘の地にして庭に丘陵池水あり其風景殊に愛す可し○己上報知せし者は高松市中に寓する外山氏 |

|

(4)-1丸亀関連の写真に進むには次の矢印をクリック → (4)香川県の近代化遺産にもどるには次の矢印をクリック → トップページにもどるには次の矢印をクリック → |