|

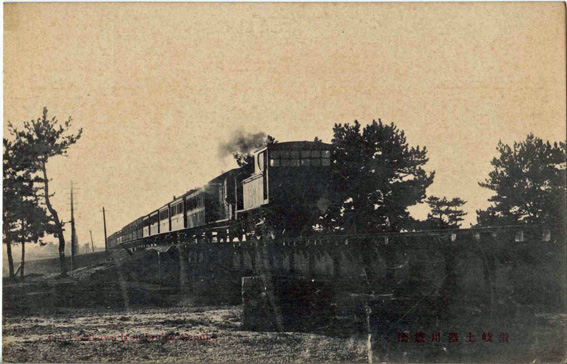

1957 ピクトリアルより

汽笛一声新橋を−わが国に始めて汽車が走ってから16年後の明治21年には,この四国にも陸蒸気が姿を現わしたが,夏目漱石の小説「坊ちゃん」で余りにも有名な伊予鉄道(松山−三津浜間) の開通がそれであった。 その伊予鉄道に遅れること1年,明治22年5月23日には,讃岐鉄道会社の手によって丸亀−多度津−琴平間が開通した。これは金刀比羅宮参拝の旅客を輸送しようというネライで,さらに丸亀−高松間 を工費1,300,000円で着エ,同30年2月21日開通、その後四国の表玄関高松港の改修工事によって,振わぬ創業時代にくらべて年毎に躍進を続けたが,山陽鉄道に合併,そして国有鉄道に買収された。 ここに讃岐鉄道から国鉄に買収きれるまでの跡をたどってみよう。 讃岐鉄道開設当初は,香川県はなく,讃岐は愛媛県であった。讃岐鉄道の発起人たちが集まって明治20年5月24日付をもって,大阪市東区横堀1丁目川口正衛外17名が,資本金250,000円をもって 願書を愛媛県知事に進達した。さっそく7月11日仮免許が下り,翌年2月15日本免許も下る運びとなったので,4月10日琴平町下川原で起工式を挙げることにした。そして明治22年5月23日丸亀− 多度津−琴平間(15.5キロ)は開通したが,駅のことをステンションと呼び,駅舎は万国旗で飾られた。四国の片田舎に舶来風が吹きまくるさなかのこととて,この陸蒸気(火の車)を見んものと近郷から ワラジ・キャハンに尻をまくり,弁当持参の老人はもとより人波が押し寄せた。さらに「開通3日間は無賃乗車苦しからず」と会社が御披露したから油に火を注いだ形で黒山の人だかりとなり、運悪く乗れなかった 者は、線路の両側に並んで万才の歓呼を挙げた。この開通日になると鉄道員は、珍らしいハイカラの英国式帽子に洋服姿車掌が笛を吹くと黒煙を吹きあげて陸蒸気は小さいマッチ箱の客車や貨車に満載した 試乗客を喜ばせ、その光景は全く当時の人は目をみはったものである。 |

|

| 4-10-3001 |

|---|

|

| 4-10-3002 |

|

次のページに進むには次の矢印をクリック → トップページにもどるには次の矢印をクリック → |